アイアイの大冒険 第五章3

村の広場は、昨日の喧騒が嘘のように静まり返っていた。

朝露にぬれた石畳の上、アイルはひとり、建てられたばかりの銅像を見上げていた。

二体目の自分。

にっこりと笑っているウサギ族の少女

――自分そっくりのその姿を見ていると、どこかくすぐったくて、少し恥ずかしかった。

「……別にこんなこと望んでないんだけどな……」

誰にともなくつぶやいたそのとき、後ろから声がした。

「僕はこういうの好きだけどぁ。僕の像もあっちに1体だけだけど、あるよ」

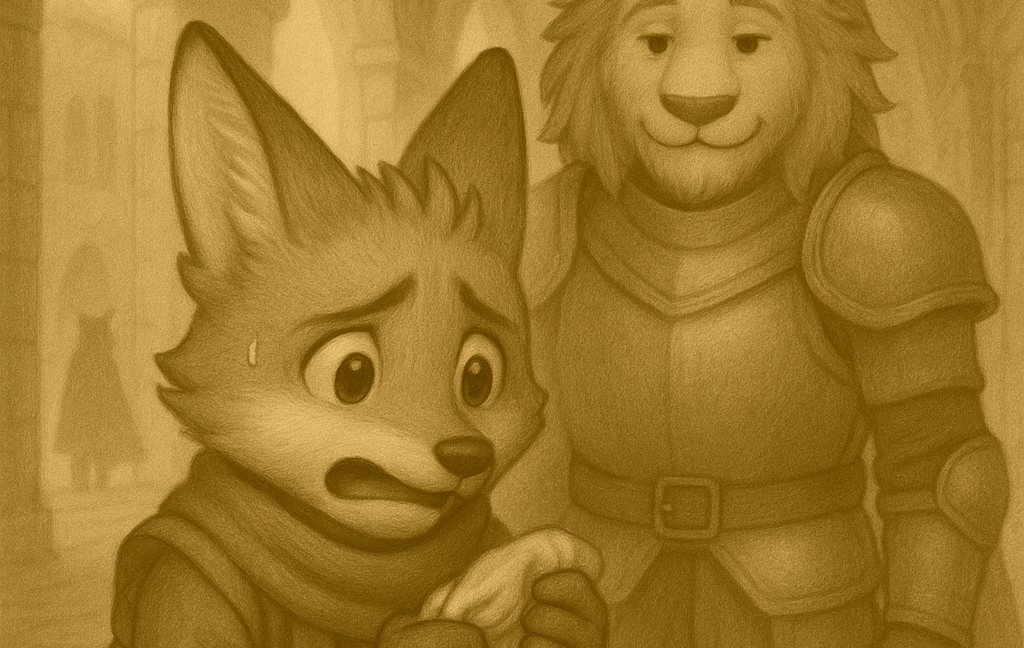

振り返ると、昨日のレースで見かけたキツネ族の子が立っていた。

栗色の毛並みに、金色の瞳。首元の布はくたびれているが、どこか気品がある。

「き、昨日の……!」

アイルが驚くと、キツネの子はいたずらっぽく笑った。

「シーカーって言うんだ。昨日、君に負けた」

「しーかー? なんか、へんな名前だね」

「親が“真理を追究する”とか言ってね。ぼくには、ちょっと荷が重いんだけどね。まあ気に入るように努めてるよ」

肩をすくめて笑うシーカーの笑い方が、どこか大人びていた。

アイルは少し安心して、銅像を見上げたまま言った。

「あっという間に建っちゃうところはちょっと風情がない気がするな…」

「たしかにそれはそうかもね。風情か、おかしなところを気にするんだね」

シーカーはアイルの目を見つめて笑った。

それから、二人はこの『アニマルキングダム』の世界の風情について話し合った。はずむ二人のおしゃべりはその日、一日中続いた。

その日を境に、二人はよく顔を合わせるようになった。

郵便局での仕事が終わると、アイルはシーカーと一緒に村の外に出た。

草原の向こうには、小さな丘や放牧地、風車小屋、時々通りかかる旅商人たち――

彼らのもとへ物資や書状を届ける“ちょっとした外仕事”も増えていった。

シーカーは地図を読むのが得意だった。

「この道、風の流れが逆だから、時間ロスになるよ」

そんなことをさらりと言って、最短ルートを見つける。

アイルは「どうしてそんなことまでわかるの?」と尋ねた。

「うーん……ぼく、こういうの得意なんだ。将来は地理学者になりたいんだよ。」

シーカーは照れくさそうに笑ってごまかしたが、その指先の動きはまるで見えない線をなぞるようだった。

アイルも将来の夢をシーカーに話して聞かせた。シーカーはアイルの夢を応援すると約束してくれた。

ある日、遠くの灯台に二人で配達する任務があった。

風が強く、足元の草が波のように揺れている。

アイルはデバ石を取り出し、風向きを解析するウィンドチャートを表示した。

シーカーはそれをちらりと見て、にやっと笑った。

「それ、どこで手に入れたの?」

アイルは少しだけ迷いながら答えた。

「……なんというか。作ったというか、なんというか。自分で」

「へぇ、やっぱり君、ただ者じゃないね」

「ただ者だよ。郵便局員だもん」

二人は笑い合い、丘を駆け上がった。

配達が終わるころには、日が傾き始めていた。

灯台のてっぺんから見下ろす草原は、金色に染まり、村が小さく光って見えた。

シーカーはその景色を見ながら、ぽつりと呟いた。

「……この世界って、すごく美しいよね」

「美しい?」

「うん。風の匂いとか、石の感触とか。どこまでも続く草原の風景とか、この世界が好きだな」

アイルはぽつりとつぶやいた。

「絶対にいなくならないでね…」

シーカーはアイルを一度見つめたあと、前に向き直し、ただ風に髪をなびかせたまま頷いた。

アイルの胸の奥が、少しだけ温かくなっていた。

それから、何か月かが過ぎた。

二人はいつのまにか息の合った配達仲間になっていた。

村の外れに立つ風車の回転数を見るだけで、アイルは天気を予測できるようになったし、

シーカーは誰よりも正確に荷物の到着時間を言い当てた。

どちらかが遅れると、もう片方が必ず迎えに来る。

郵便袋の中には、いつもお互いの名前が書かれた小さなメモが入っていた。

――アイルはこの世界で、仲間と呼べる人ができるとは思っていなかった。

いままでのスタイルではなかった。いまではシーカーがいるからこそ、この世界が楽しいと考えるようになっていた。

アイルは夕暮れの草原を歩きながら、そう思った。

風が頬を撫で、空は赤く燃えていた。

その空の下、二人の足跡が並んで遠くまで続いていた。