アイアイの大冒険 第四章14

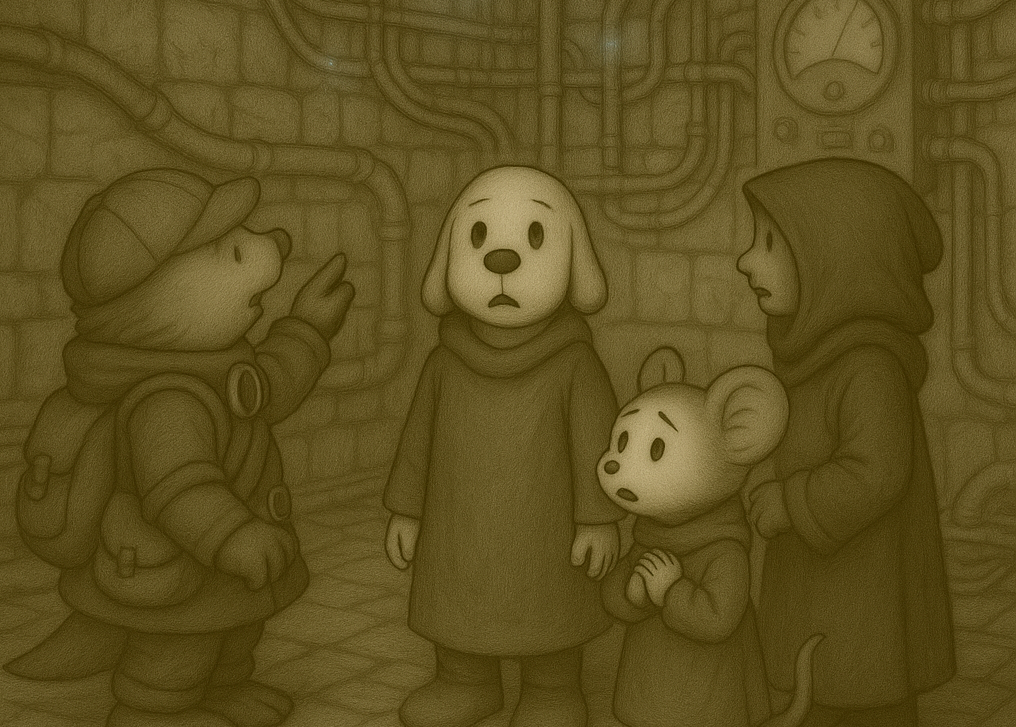

中庭の扉を押し開けた先は、湿った石の匂いとはまったく異なる空気が満ちていた。壁や床には金属の管や銅線のようなものが縦横に這い、まるで血管のように室内を埋め尽くしている。

そこは古い魔術機関室――導力室だった。

アイアイは思わず部屋中に張り巡らされた菅と銅線に見入ってしまった。銅線の網目にかすかに走る青白い光は、呼吸するように明滅している。

「……生きてるみたいだ……」

声は震えていたが、その瞳には恐怖よりも強い好奇心の光が宿っていた。

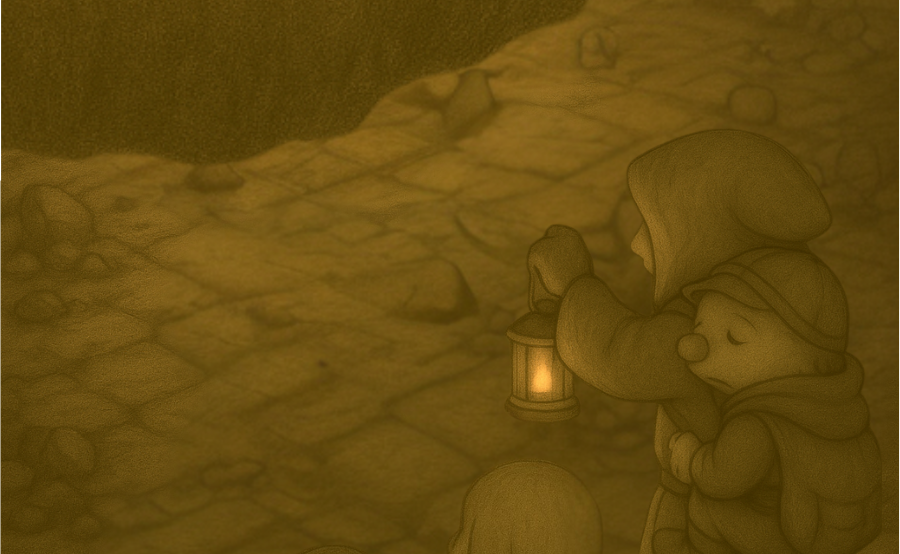

部屋の中を見回していた猫の使者がランタンを掲げ、壁面に刻まれた模様を指さす。

「……これは……」

複雑に入り組んだ導痕が、どこかで見た紋様と一致していた。

「台座に刻まれていた紋と同じ……ここは台座に“力を送るためのライン”なのではないでしょうか。つまり――あの広間の台座は、この部屋から供給される動力で稼働していたということかもしれません」

アイアイの胸の奥でデバ石がかすかに震えた。

「じゃあ……さっきは力が足りないから、あんな中途半端な反応しかしなかったのか……もしそうだとしたらこの部屋にこれた僕たちすごくついてるね!」

そのとき、床に耳を当てていたオイラーが眠たげに口を開いた。

「……うん。わずかだけど、脈打ってる。とても弱いけど、広間まで振動がつながってるようだよ。……たしかにこの部屋まで来ないと、この小さな振動は僕にもわからなかったな。だから確かに、この部屋に来られたのは全くの偶然で、ラッキーだったのかもね。」

小さな爪で床を軽く叩くと、アイアイにも規則正しい鼓動のような振動が伝わってくるような気がした。

猫の使者が静かにうなずく。

「……この部屋で動力源を再起動させれば、台座も本来の力を取り戻すという可能性はありますね…」

それを聞き、壁際を調べていたグリグリが、ひときわ大きなレバーを見つけて振り返った。

「これじゃない? ぜったいこれだよ! ほら、スイッチって感じ!」

「ま、待って! 軽々しく触れると――」

猫の使者の制止も間に合わず、グリグリは勢いよくレバーを引き上げた。

――ガガガガガガッ!!

室内全体が震え上がり、古びた管が唸りを上げる。

けたたましい駆動音が導力室に轟き、赤茶けた銅線が一斉に青白い光を走らせた。

まるで眠っていた巨獣が目を覚まし、深く咆哮しているかのようだった。

「ひぃぃっ!な、なにこれ!?」

グリグリは耳を塞ぎ、尻尾をばたばたと振り回した。

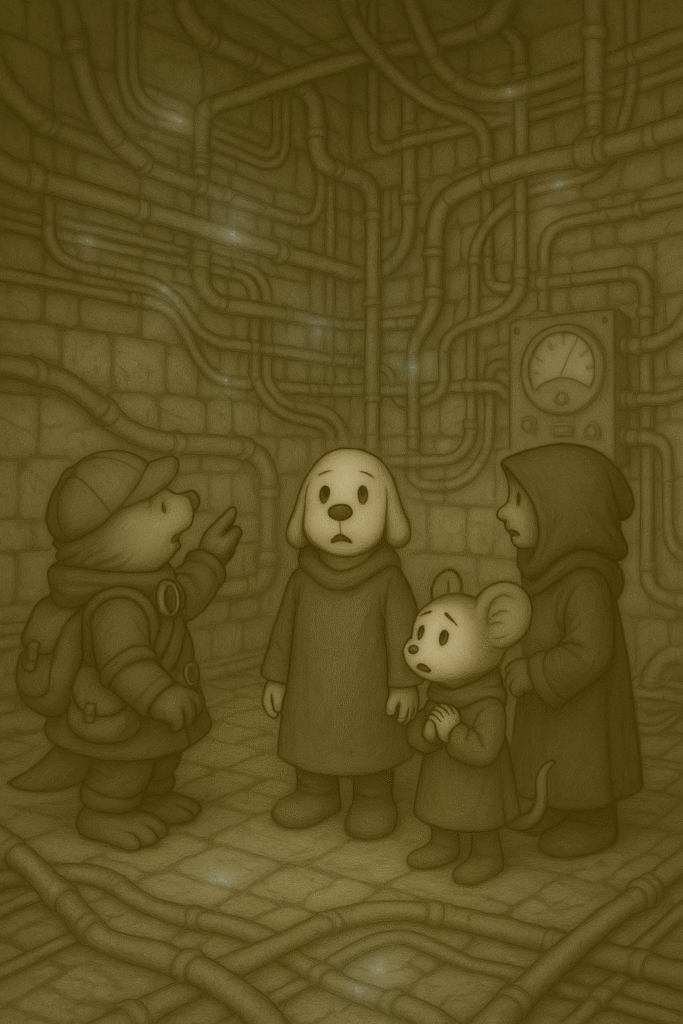

やがて音は急に途切れ、導力室は再び静寂を取り戻した。――その静けさの中でアイアイとグリグリは顔を見合わせて表情を固まらせたまま抱き合っていた。

猫の使者はその光景を凝視しながら、低くつぶやいた。

「……これで広間の台座の反応に変化が出ればいいのですが…」

オイラーが床に耳をあて、床とは反対側の土色の耳をぴくりと動かし、目を細めて言った。

「広間に続く振動は大きくなったね……」

アイアイたちはその言葉に大きな希望を感じ、依然、抱き合ったまま歓喜の声を上げた。

しかし、オイラーはその歓喜をいさめる様に両手をかざしながら少し笑ったような表情で話を続ける。

「でも…さっきの音、学舎中に響いたよ。……たぶん、今の騒ぎで“いっ――ぱい”呼び寄せちゃったね」

四人の間に緊張が走る。グリグリは強くアイアイに抱き着き続けた。

今すぐにでも、どこからかあの足音が迫ってきそうだった。

「急ぎましょう。このままでは包囲されます」

猫の使者が導線の先を指差した。

「ラインを辿れば、広間に回り込むための保守用通路があるはずです」

狭い銅管の間をかいくぐり、彼らは薄暗い裏道を見つけ出した。細い通路は人ひとりがやっと通れるほどで、天井も低く、圧迫感に満ちていた。

それでも――台座へ通じる確かな道筋が拓けたことにアイアイは”安堵”を覚えていた。

しかし、そんな安堵とは裏腹に、背後の静けさが、迫り来る恐怖を濃くしていた。

背後の静けさに、変化はなかったが、アイアイは自分の心臓の鼓動が刻一刻と高まっていくのがわかった。一行は振り返らず、保守用通路の闇へと足を踏み入れた。