アイアイの大冒険 第四章2

ツヴェイの背から降り立った一行は、ひんやりとした石畳に足を置いた。

そこはすでに“廃墟の学舎”だった。学舎の外庭はひどく冷えており、足裏から伝わる石畳は昼間だというのに夜の墓石のように冷たかった。

蔦が壁を覆い、高くそびえていたはずの塔は半ば崩落し、残った壁は骨のように突き出している。ガラスがはまっていたはずの窓枠は今はぽっかりと穴を開けている。

空洞となった窓枠からは冷たい風が吹き抜け、ヒュウ……ヒュウ……と低く笛を吹くような音を立てる。

ただの風の音のはずなのに、耳に届くと妙に間延びし、誰かの歌声の一部のように聞こえてくる。

グリグリはしっぽを足に巻きつけ、小声で呟いた。

「……うう、もう怖い……ここ絶対おばけ出るとこだよね……」

彼の声は風に溶け、すぐに霧散した。

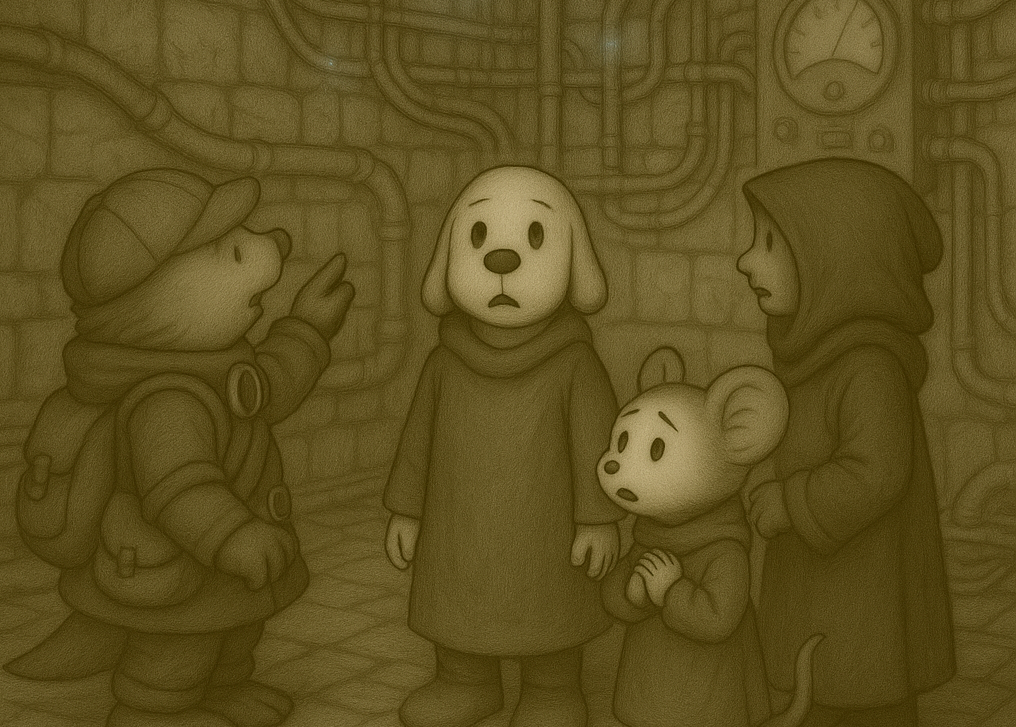

猫の使者が歩み出て、学舎の方に視線を向けながら話しはじめた。

「……ここが“旧学舎”。かつては知の殿堂と呼ばれた場所です。魔術、学問、技術、あらゆる研究がなされ、人と知識が集まっていました。ですが“あの日”を境に閉ざされ、誰も近寄らなくなった。今残っているのは、形ばかりです」

アイアイは口を結び、目の奥がきゅっと痛むように感じた。

「……じゃあ、中に入っても……何も残ってないの?」

「確かめなければなりませんね。旧塔で手に入れた地図で示された場所なのですから何かはあるはずだと思いますが。」

猫の使者はそう答えた。

その声音は冷静だったが、吐息はわずかに震えていた。

「よーし、観光気分で行こうぜぇ。どうせならお化けでも歓迎しようじゃないか〜」

ツヴェイが軽口を叩きながら翼をすくめる。

しかしその瞳は鋭く、入り口の闇を睨みつけていた。いつになく真剣なまなざしに一行の間に緊張が走る。

やがて、ツヴェイが口を開いた。

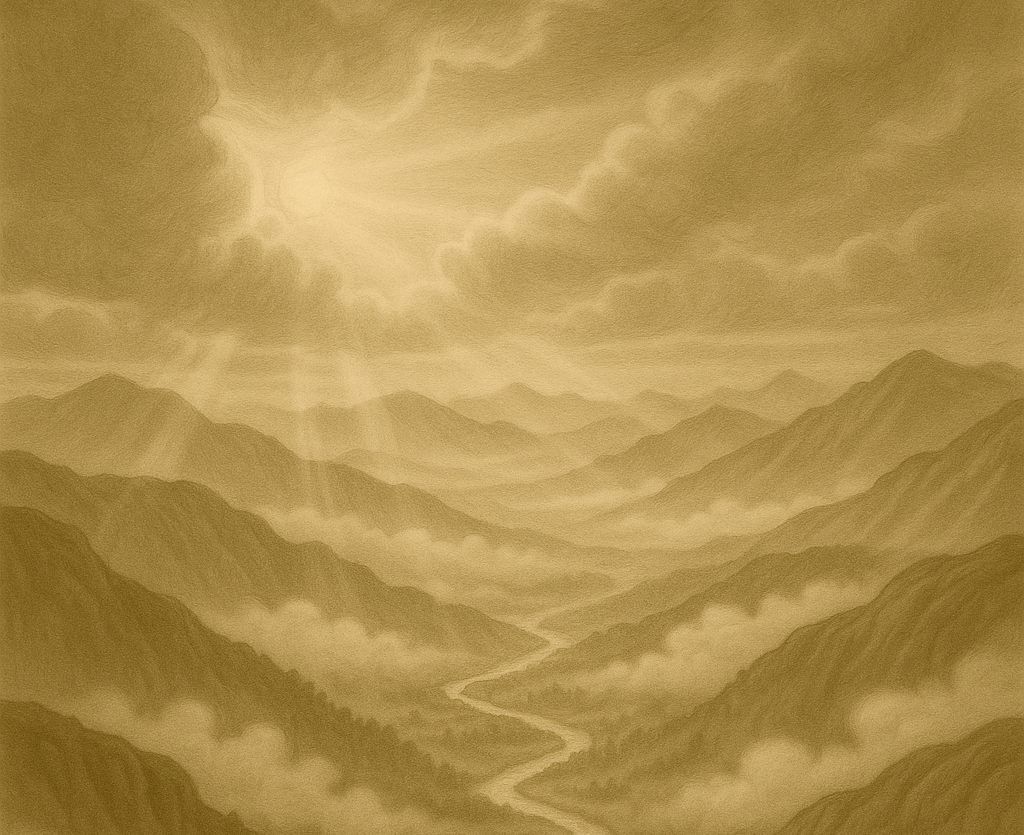

「僕は、この建物の中に入れそうにないね〜。でっかいから。僕。じゃあ僕はここまでってことでね。・・・いつかまたどこかで」

『いつかまたどこかで』最後だけ妙にキリっとした表情で言ったツヴェイのその言葉は真意なのか冗談なのか、アイアイには読み取れなかった。

ツヴェイはゆっくりと風を巻き起こしながら浮上し、学舎の上空で

「バイビー」と言って飛び去っていった。

ツヴェイの巨体が雲の向こうに消えると、残された空気は不意に重く沈んだ。

頼れる大きな存在が去ってしまったことに、アイアイは胸の奥に小さな空洞を抱えたように感じる。

グリグリは落ち着きなく尻尾を揺らし、

「……ぼ、ぼくらだけで……入るの?」と不安をもらした。

猫の使者は短くうなずき、外套を翻すと、静かに門の方へ歩を進める。

その背を見て、アイアイも逃げ出したい気持ちを押し殺しながら、一歩踏み出した。

グリグリはアイアイの背にピッタリとくっつきアイアイの服を握りしめながらついてきた。

一行は崩れたアーチ状の門をくぐり、学舎の中へ足を踏み入れた。

中はひどく静まり返り、空気は湿気を帯び、古い紙の匂いと埃の匂いが入り混じっていた。

廊下は薄暗く、天井の穴から差し込む光が細い柱となって落ち、塵の群れを照らしている。

それはただ舞っているはずなのに、まるで人影が立ち上がってこちらを見つめているように思えてならなかった。

「……だれか、いる」

グリグリの声が細く漏れる。

耳を澄ますと、確かに“足音”が響いていた。

ゆっくりと近づいてくるような、重たい靴音。

だが次の瞬間には遠ざかり、さらに次の瞬間には背後から響いてくる。

音の主は存在しない。存在しているのは“音”そのものだけだった。

「気のせいじゃ……ないよな」

おびえるグリグリに対してアイアイはやさしく話しかけた。

「僕たちの足音が反響しているだけだよ。グリグリ。」

そういって、アイアイが足踏みするように足音を立てると、それに合わせたように反響した足音が響いていた。

猫の使者は周囲を観察しながら答えた。

「建物全体が反響しているのでしょう。……それでも、実体があるかのように錯覚させるのは不気味ですが」

講堂にたどり着くと、そこには崩れた机や椅子が山のように積み重なっていた。

黒ずんだ板や割れた脚が散乱し、光の筋に浮かんでいる。

その椅子のひとつが――ギィ……と、低い音を立ててわずかに揺れた。

「い、今の聞いた!?」

アイアイが叫び、グリグリは青ざめた顔でうなずいた。

猫の使者は机に触れてみて、「風で揺れただけかもしれません」と口にした。

だが、その言葉は慰めにもならず、彼自身の眉間も深く寄っていた。

アイアイの胸が高鳴り、耳が熱を帯びたとき――

ふいに、耳の奥で囁きが聞こえた。

「……ア…イアイ……」

母の声に似ていた。

アイアイは反射的に振り返る。しかし誰も口を開いてはいなかった。

グリグリも猫の使者も、ただ険しい表情で沈黙している。

「い、今……何か、聞こえなかった?」

問いかけても、誰も頷かなかった。

背後の廊下から、フフ……と乾いた笑い声のような音が届いた。

風に混じった音なのか、それとも――。

一行は互いに視線を交わし、唾を飲み込む。

猫の使者が低い声で言う。

「……奥へ進みましょう。おそらくほとんどが気のせいです。」

再び風が吹き抜け、塵の影が壁を這うように動いた。

それは人の手のようにも見え、ただの埃の塊にも見えた。

胸の鼓動を押さえ込みながら、アイアイは一歩を踏み出した。

その足音はやけに大きく響き、まるで学舎そのものが彼らを見張っているかのようだった。