アイアイの大冒険 第三章9

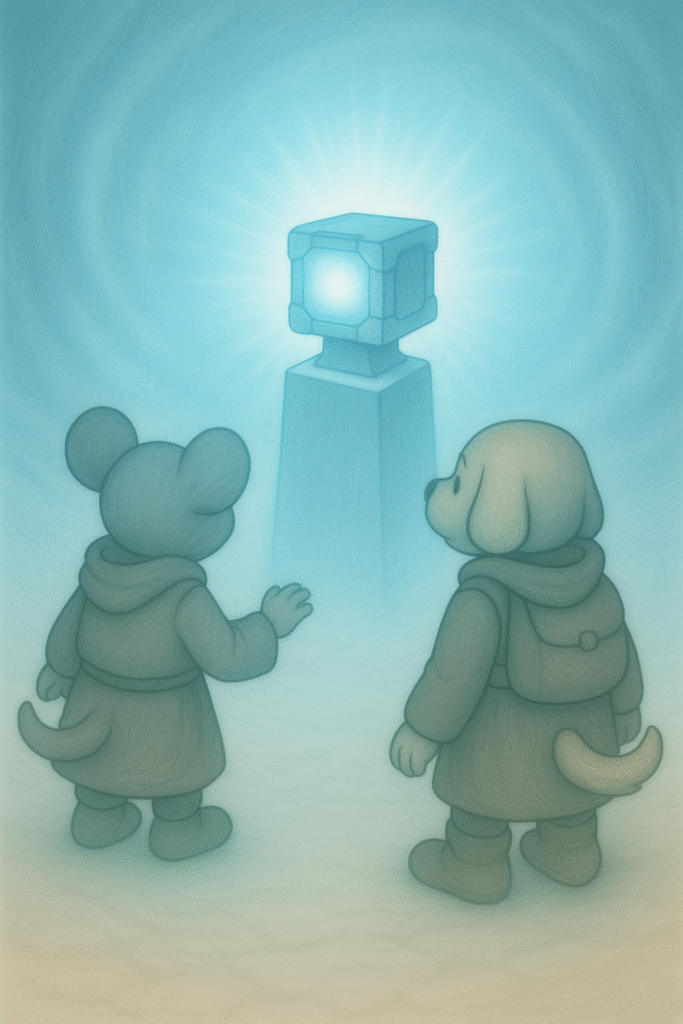

グリグリの手の中で、旧塔で見つけた“鍵”がわずかに光を放っていた。

その光は装置のくぼみと共鳴するように脈打ち、青白い反射が壁や天井を淡く照らしている。

アイアイは無意識に息を詰め、グリグリの動きを見守った。

カチリ、と控えめな音が響く。グリグリが鍵をくぼみにはめ込んだのだ。

鍵はすっと吸い込まれるように収まり、装置全体が低く唸り始めた。

空気が振動し、足元の床がわずかに震える。

まるで大地の奥深くから、何かが目を覚ましたようだった。

「……なに?どうなるの?」

アイアイの声は、自分でも驚くほど小さかった。

グリグリは何も答えず、ただ装置の中心を凝視している。

その表情は、いつもの不安げなものではなく、何かを覚悟したような硬さを帯びていた。

やがて装置の青白い光が、波紋のように空間へ広がっていく。

揺らめく空間の奥に、微かに別の景色が見えた。

霧に包まれた平原、遠くに浮かぶ構造物。

それは一瞬で消え、再び装置の冷たい輝きだけが残った。

「……今、なんか、村みたいなものが見えたよな?」

アイアイはグリグリに問いかけたが、グリグリは答えず、代わりに視線を入口の方へ向けた。

扉の向こうから、微かな振動音が伝わってくる。

異形のものがまだ近くにいる証拠だ。

アイアイはごくりと唾を飲んだ。

「ダガールたちは……大丈夫かな」

胸の奥がざわつく。外の戦いの音は先ほどより遠のいているが、それが勝利を意味するとは限らない。

むしろ、嵐の前の静けさのようにも思えた。

装置の周囲の空気が、さらに強く歪んでいく。

光の粒子が舞い上がり、壁際の影を長く引き伸ばす。

床の震えは徐々に大きくなり、まるで何か巨大なものが、すぐ下で蠢いているかのようだった。

「グリグリ……これ、本当に大丈夫なのか?」

問いかけても、彼は目を離さない。

その耳がぴくりと動いた瞬間、外から金属が軋むような音が響いた。

異形のものが再び近づいてきている――。

アイアイは反射的に入口を見た。

煙幕の残滓がわずかに流れ込み、白い靄が室内をかすめる。

その向こう、黒い影がじりじりと扉ににじり寄ってくる気配があった。

「来る……!」

アイアイは咄嗟にガルガンチュアを構える。

しかし、光の装置が急に眩しさを増し、視界が真っ白に染まった。

耳鳴りと共に、重力がふっと消えるような感覚が体を包む。

次の瞬間、足元から風が吹き上がった。

装置の中心が渦を巻き、青白い光の柱が天井へ突き抜ける。

その光は、次の瞬間急激に膨れ上がり、すべてを飲み込むかのように拡がっていった。

「な、何だこれ――!」

アイアイの叫びは光に呑まれ、形を持たない響きに変わった。

全身が光に包まれ、境界線が失われていく。

ふと、アイアイが周囲に目をやると、小屋の壁が光の粒のようになり、空中に霧散していった。

そして小屋の外の、”模造された村”の他の建物も、井戸も、木々も同じように、光の粒になって、まるで空中を彷徨う湯気のようにだんだんと消えていった。

グリグリの体の境界線も強い光で曖昧になっていく。アイアイも自分の体が強い光の中で見えなくなるのを感じていた。

そしてだんだんと光に溶け込むように、自分の意識も薄れていくのを感じていた。

---------------------------------------

瞼の裏をやわらかな光が満たしていた。どれくらいの時間がたったのだろうか。

アイアイは、遠くで誰かが呼ぶような声をぼんやりと聞きながら、ゆっくりと瞼を開けた。

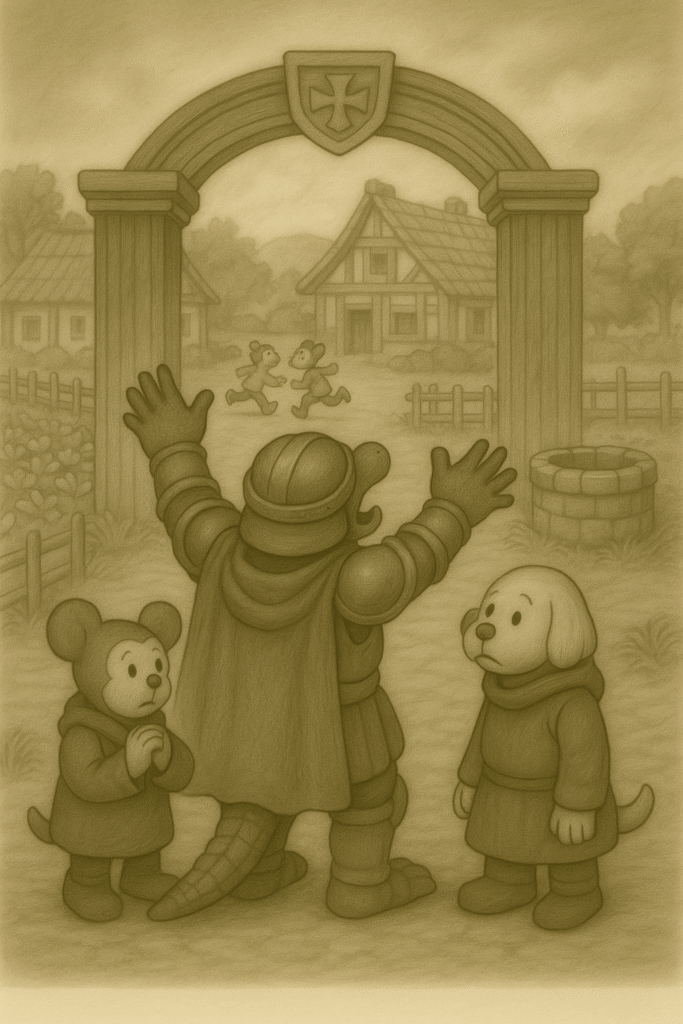

目に飛び込んできたのは、真っ白な空間と、その中にぽつりと立つ大きな門だった。

門は古びた木造で、威厳のある紋章が刻まれている。

しかし周囲には村も畑もなく、ただ果てしなく続く光の世界が広がっていた。

まるで門だけが取り残され、他のすべてが消え去ったかのようだった。

「……ここは……?」

アイアイが身を起こすと、すぐそばでグリグリもゆっくりと目を開けた。

少し離れた場所には、ダガールと猫の使者も倒れていた。グリグリが駆け寄るとダガールが目を覚ましすぐに身を起こす。

猫の使者も続けて、目を覚まし、あたりを見回していた。

門と四人以外に、光の空間の足元には、色とりどりの布や紙、木彫りの細工物が散らばっていた。

小さな人形、花の刺繍が施されたハンカチ、鮮やかなスカーフ、まだ封を切っていない包み――。

それらは、見知らぬ誰かへの贈り物のように見えた。

「……あぁ、しまった……」

ダガールが散らばった荷物を拾い集めながら、低くつぶやいた。

アイアイが問いかけるより先に、彼はひとつの人形を手に取り、ゆっくりと語り始めた。

「これは……妻と娘に送るつもりだった誕生日の贈り物だ」

ダガールの声には、長い時間を抱えてきた重みがあった。

散らばった贈り物たちは、ダガールがずっと背に負い、アイアイたちを助けるために破壊された荷物の中身だった。

「村が消えてから……もう何年も、あいつらには会えていない。

手紙も届かない、声も聞けない。だからせめて、こうして贈り物だけでも、と……」

彼は服や包みをひとつひとつ拾い上げながら、それぞれが誰に宛てたものかを語った。

妻には暖かなマフラーと手鏡、娘には絵本や小さな髪飾り。

季節も年も越えて、渡せないまま積もっていった想いが、地面に並べられていく。

アイアイは、胸の奥がじんと熱くなるのを感じた。

その贈り物はただの物ではなく、離れた時間と距離を埋めようとした、必死の証だった。

グリグリも何も言わず、静かにその光景を見つめていた。

アイアイが意を決したようにように口を開いた。

「大事なものなのに…僕たちを助けるために使ってくれたの……」

ダガールは消え入りそうな声で言った。

「なあに!命より大事なものを他に知らんよ…」

ダガールの顏は笑顔だった。笑顔で静かにアイアイの肩に手を乗せた。贈り物の中には、焦げたように焼けたもの、壊れたものも多く混じっていた。ダガールの話によるとなくなってしまっているものもあるようだった。

並べられた贈り物を見ながら静かな時間が流れていた。四人にそれ以上、声を発するものはいなかった。

この光の空間の異常さよりも、ダガールの心に寄り添うことを自然と優先した結果だった。流れる時間は終わりがないかのように思えたが、突然に終わりを告げた。

突如として、門の向こうがふっと明るさを増した。

顏をあげ、凝視する四人の目の前で、まるで夜明けが一気に押し寄せるように、白い光が流れ込み、形を成していく。

木造の家々、土の道、煙を上げるかまど、風に揺れる洗濯物――。

瞬く間に光の空間にできあがり、そこに広がっていたのは、まぎれもない本物のカース村だった。

色も匂いも、すべてが生きていて、懐かしさと温もりに満ちている。

口を開け放心して眺めていたダガールが声をふり絞るように言った。

「……戻った……! 村だ……!これは…本物のカース村だ!!」

ダガールは目を見開き、笑いながら門に駆け寄った。

喜びがこみ上げ、声が震えているのがわかった。

しかし、その横で、猫の使者は微動だにせず門の向こう側を見つめていた。

そして、誰にも届かぬような小さな声でつぶやいた。

「……なんて残酷な……」