アイアイの大冒険 序章

「アイアイ」の吹いた草笛が風で運ばれ、真っ黒な崖に吸い込まれていった。

「ときより強くふく風」と「真っ黒な崖」、「森の大きな木」、それに「村のみんな」。それがこの村とアイアイのすべてだった。

広大な「フィクチオーン大陸」の端に位置する「岩」と「石」と「石っころ」の国「ザラザーラ王国」のさらに北西の果て、「ディグレンチェ村」でアイアイは育った。

村は、両端が見えず、向こう側も、底すらも見通せない、「巨大な崖」のほとりにある小高い丘の上にあった。風車がひとつ、ゆっくりと回るその村は、空がどこまでも広く、風が歌うように吹きわたる辺鄙な土地だった。

ザラザーラ王国自体、決して豊かな国ではない。だが、王様はいつもにこにこと笑っていて、どこか憎めない人だった。彼の笑顔には、政治よりも美味しい焼き菓子の話のほうが似合う。国の人々もまた、その素朴な王を慕っていた。

ディグレンチェ村の住人は100人ほどで、みな自然と共に静かに暮らしていた。

村は本当に本当に辺鄙なところだったが、すでにそこにも「デバ石(デバイシ)」が普及していた。デバ石は村のみんなほとんどがもっていた。魔法かなにかでうごいているとアイアイはおもっていたが、どうやら「科学」というものらしく、隣国「トロトロット公国」が開発して普及させているらしかった。親たちが言うにはこのデバ石の登場で暮らしがだいぶ便利になったらしい。

アイアイの家は村の集落から少し離れた、丘の傾斜を登ったところにある、小さな石造りの家だった。窓辺には風に揺れる草花、屋根には風見鶏。庭には母親が植えた小さな畑があり、朝露の乗った野菜たちがきらきらと光っていた。アイアイのような「犬族」の家族は通常、木の家を好む。しかし「岩と石と石っころのこの国」では石の家の方が簡単に建てられるのだ。

母親とふたりで暮らすこの家で、アイアイは毎朝パンの香りと共に目を覚ます。

ある朝、アイアイの母は暖炉のそばで一通の手紙をそっと読んでいた。暖炉の火が母の姿に大きく影をつくっていた。

アイアイに背をむけてアイアイから隠すように手紙に視線を落としていた。その目にはうっすらと影があった。

「準備しなきゃ……」

そうつぶやいたその声を、アイアイは台所の奥からかすかに聞いた。アイアイは母にその意味を問いかけようとしたが、母はすぐに笑顔で振り向き、何事もなかったように朝の支度を進めた。

家から出てもアイアイには一緒に遊ぶ友だちがいなかった。村で唯一の同世代の子どもといえば、「グリグリ」という名の「猿族」の少年だけだった。

しかしグリグリは少し変わった子で、家族意外と話をすることはほとんどなく、「臆病」というものを「猿族」の姿につめこんだようだとアイアイはいつも思っていた。

あいさつをすれば、小さな声で「うん……」と返し、そそくさとどこかへ行ってしまう。

それでも、アイアイはこの村と「村の森」が好きだった。

村の外れに広がる森。その中に、一本だけ大きな大きな木が立っていた。

枝葉は空に届き、木の下には小鳥のさえずりと、しんとした時間があった。

その木の幹には誰がいつやったのか「アンファン」とナイフで刻まれていた。アイアイはそれでこの木のことを

「アンファンの木」と呼んでいた。

アイアイは毎日「アンファンの木」の下で過ごしていた。デバ石を手に、だけれど村の誰とも違う使い方をして。

——なぜ空は青いの?

——風はどこから来るの?

——デバ石の“答え”は、ほんとうの答えなの?

「それは、ぼくが考えた答えじゃない。ぼくは、どう考えたらいい?」

問いを重ねるアイアイは、森でひとり、知の冒険をしていた。

それがアイアイの大事な日課だった。その日も「アンファンの木」のもとで考え事をしていた。

いつもなら帰る時間になっても思索が止まらなくなったアイアイが重い腰を上げようとしたそのとき、

「風が……止まった?」

不穏な風の匂いに気づいたアイアイは、村を見下ろす丘の上から、村のほうへと目をやった。

ゴオオオオオオオオオオオオオオオ……。

地響きのような音とともに、村に異変が訪れた。金属のぶつかる音、叫び声、命令の声。

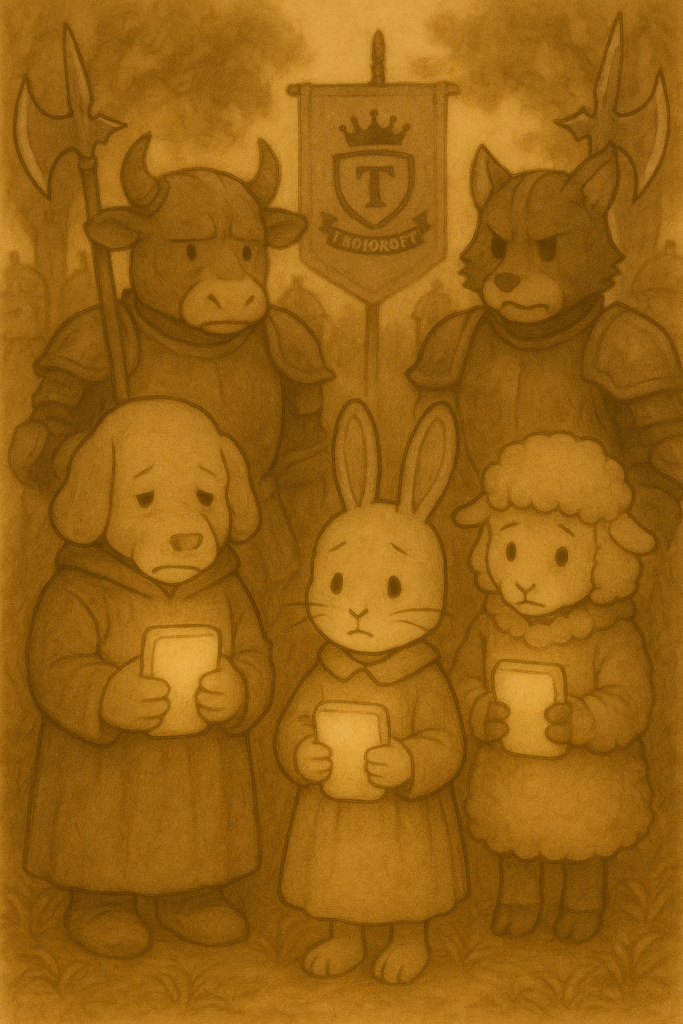

重厚な鎧に身を包み、無慈悲な剣を手に携える兵士たちが、村に押し寄せていた。兵たちの間にみえる軍旗には見覚えのある紋章があった。

隣国、「トロトロット公国」の兵たちだ・・・

アイアイは走った。風のように、丘を駆け下りた。息を切らしながら、集落の入り口にたどりついたとき、すでに村人たちは列をなし、連れ去られようとしているところだった。

木のかげに隠れアイアイはじっとその様子を観察していた。

アイアイの漏れ出る息は熱く、心臓は煮立った湯のように鼓動を打っている。頭の中に石をぎゅうぎゅうに詰められたように思考が鈍くなる。

汗ににじむ手をぎゅっと握りこみながらアイアイは暗くなりそうになる視界にたえていた。息を吸い込む。普段の半分も吸えない。それでもゆっくりと肺で空気をつかみにかかる。ゆっくりと鼓動が落ち着いていくのをアイアイはジッと待っていた。

「どうして……トロトロット公国は、友好国だったはずなのに……」

呼吸が落ち着いてきた。この高ぶる感情はきっと今、次の行動を考える上で邪魔になるんだとアイアイは冷静に考えることができてきた。空気を自然とつかみかけてきたころ、兵士たちの行動におかしなことがあることに気づいた。

奇妙なことに兵士たちは村人にデバ石をしっかりと持たせたまま列を進めていた。

「その石は、絶対に手放すな」「一人ひとり自分の石をもっておけ」

そういう命令が口々に聞こえた。なぜ「デバ石」を・・一瞬思考を巡らしそうになったが、

アイアイは目を凝らした。列の中に、母の姿を探した。でも、どこにも見当たらない。「牛族」の村長も、「うさぎ族」の牛乳屋の娘も、「羊族」の郵便屋さんも、みんなみんな捕まっているのに、

母の姿を見つけることはできなかった。

『見落としただけかもしれない。あの人ごみの中、見えなかっただけかもしれない……』

そう思いたかった。でも——母さんも、きっと連れ去られたはず・・・。

アイアイの胸に、衝動が湧いた。

今、走っていけば、まだ間に合うかもしれない。母を探して、列を割って、連れ戻せるかもしれない——。

だが、その足を、今にも踏み出そうとするその足をアイアイはとどまらせた。

「……今、行ったって、何も変えられない。捕まるだけだ。ぼくが自由でいることが、いまは……いまは可能性をつなぐ唯一の手段なんだ」アイアイの思考はさらに続く。

「わざと捕まったとして、そのあと、捕まったうえで、できる作戦があるんじゃないか?」「いや、兵たちにどんなことをされるかもわからないうちは下手に動かない方がいいかもしれない。」「危害は加えられてないようだし、今は状況と情報がほしい・・」「できること、可能性を探るんだ」

ぎゅっと、拳を握った。爪が手のひらに食い込むほどに。アイアイは感情を抑え、「自分が可能性を信じる行動」を選んだのだった。ここで出ていけば、できることはほとんどないと思った。

涙でにじんだ視界の先、母の姿は尚もなかった。

静かになった村。誰もいない家々。

アイアイはゆっくりと歩いた。自分の家も、誰かの家も、扉が開いたままで、そこにあったはずの温もりだけが、あとを残していた。自分の家にやはり母の姿はなかった。

ふさぎこみそうになる気持ちを抑えながらアイアイは村を歩き続けた。

酒場に立ち寄ったとき、薄暗い店内で目が慣れるのを待つ間、その瞬間、目線の端で店の酒樽がほんのすこしだけ動いた。

不思議に思ったアイアイは身をかがめ、そっと近づき、そっと蓋を開けた。

「ぎゃああああああぁああーあ0×C0000005あああぁああっ!」

悲鳴が響いた。声にならない声の叫びだった。

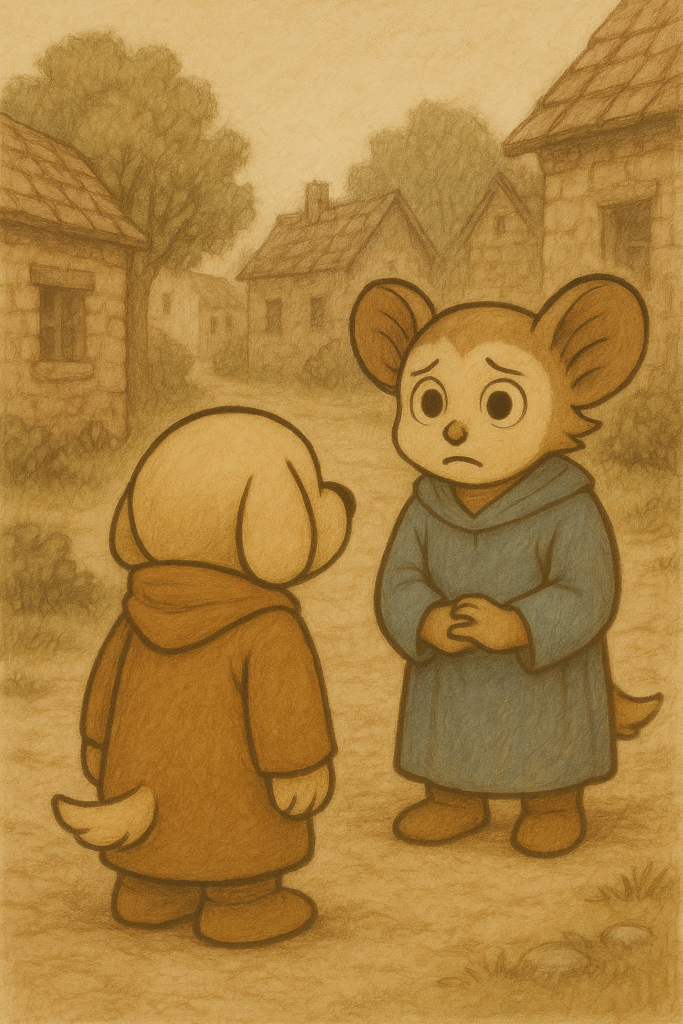

中にいたのは、グリグリだった。

「ぼ、ぼく、すぐに隠れたんだ……隠れちゃったんだ・・・」

その言葉に、アイアイの胸がざらついた。怒りではない。嫌悪でもない。けれど、何かが引っかかった。

でも、グリグリのその声には、どこかに後悔のにじみがあった。

アイアイはひとつ息を吐いて、言った。

「まあ、グリグリがビビりなおかげで、可能性の芽はひとつ増えたよ」

アイアイは仲間がふえたことで少し気持ちが楽になった。

グリグリは何も言わなかった。その後、少し話はしたが、グリグリはそそくさとどこかへ行ってしまった。グリグリは挨拶もせずにどこきかへ行ってしまうような、そういうやつだた。

あくる日も、アイアイは、また無人の家々を回った。

パンを、干し肉を、布を、地図を。旅に必要になりそうなものをかばんに詰めた。

そのたびに、ぽつりとつぶやいた。

「ごめんね。大事に使います。村に帰ってきたら、かならず返すからね」

そしてその日、太陽が空を登りきる前に。

アイアイは決めたのだった。

——ぼくは、行く。

トロトロット公国へ。

母を、みんなを、探すために。

もちろん、グリグリも一緒に来るものだと思っていた。

けれど、前日、グリグリは言ったのだった。

「ぼ、ぼくは……できることないと思うし……みんなとは違うし……体も弱いし……う……ぼくは、村に残る。残りたい……」

アイアイは、頷いた。無理に誘うことはしなかった。

そして,その日太陽が空を登り切ったころ、アイアイは村を出た。アイアイは「ザラザーラ王国」の首都「ザラーリン」に続く、村で唯一の街道を東に向かった。まずは「ザラーリン」で旅の準備と手がかりを探す計画を立てたのだった。

ひとり、丘を降りていくアイアイの後ろに、小さな影があった。

草むらに隠れるように、その影は、そっとあとをつけていく。

それは、とても臆病そうな後ろ姿だった——。

アイアイの進む上空には一羽のカラスが舞っていた。まるでカラスはアイアイに向かってなにかを訴えているようだった。

少し不気味に感じ、不安に押しつぶされそうになる気持ちを抑え、アイアイは拳を強く握った。ザラーリンまでの道は水平線のその先、永遠にまで続いているかのように思えた。