扉の向こう、図書室の空気が揺れている。

扉の向こうの空間に、羽音が静かに混じっていく。

「……来ましたね。ふー……探しています」

スペーラーが扉に耳を当てて言った。

「ど、どうします?!」

シーカーの声が震える。

「ここに留まるのは悪手でしょう。ふー……先へ進んでみましょう」

スペーラーは扉の下の狭い階段へ視線を落とし、軽く手で示した。

シーカーは息を飲み、うなずく。

二人は身を縮めて階段を降りた。

直後、扉の隙間から何羽かの叫び声が聞こえる。

「この部屋を徹底的に探せ。物音がした」

「付近を再確認しろ。やつらの痕跡を探せ」

低い声が響き、シーカーは階段の途中でつい震えた。

「ひぃ……!」

「静かに。ふー……呼吸を整えなさい」

階段を降りきると、そこは長く伸びる薄暗い通路だった。

湿った石が続き、ところどころに古い金具が鈍く光る。

「……これ、どこまで続いてるんでしょう……?」

「さあ。ふー……上に戻るよりはマシでしょう」

スペーラーは壁に軽く触れながら進む。

シーカーは荒い息を整え、必死に後に続いた。

空気は土と冷気が混じり、時折ふっと風が抜けるようだった。

しばらく進むと、通路はわずかに下り坂となり、空気が変わった。

湿り気が薄れ、代わりに冷たい流れが足下を撫でた。

「なんか……広いところに出そうな気がします、スペーラーさん」

「気がする、ではなく、風向きがそう言ってますね」

そう言って歩幅が速くなる。

通路の先に淡い光がにじむように広がった。

「なにかある……!」

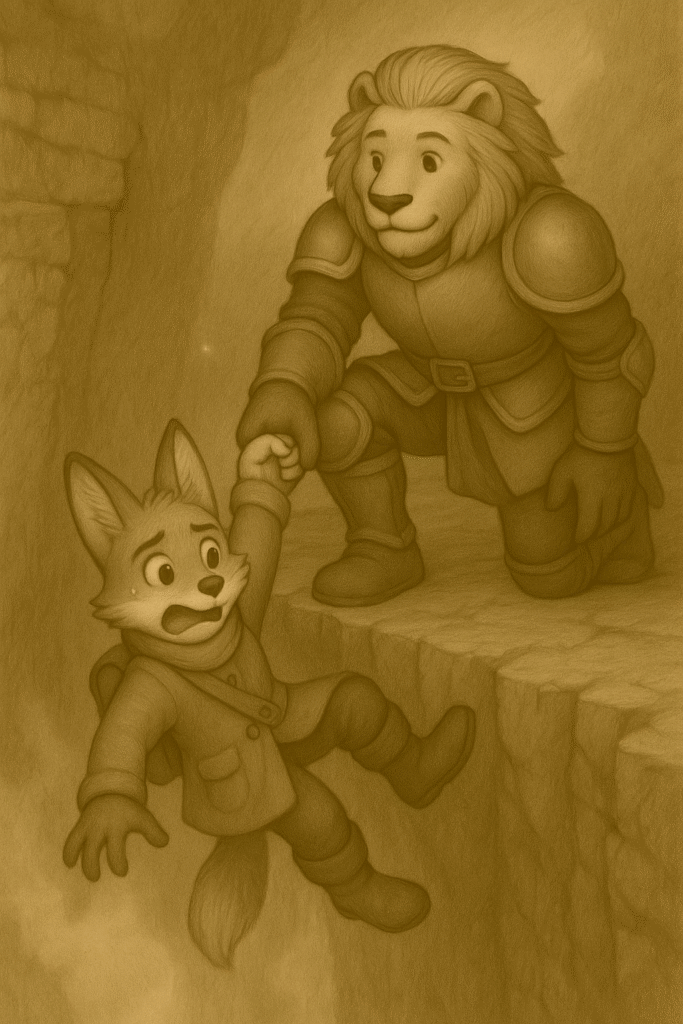

シーカーが駆け出した瞬間、足元の地面がふいに途切れた。

「うわっ――!」

落ちかけた腕を、スペーラーがぎりぎりでつかむ。

「落ち着きなさい。ふー……落ちますよ」

「お、おち…落ち?…すみません……!」

足下を見下ろすと、底の見えない暗闇が広がっていた。

目の前には、巨大な空洞があった。地の底、どこまでもどこまでも続いていそうな巨大な縦穴だった。

遥か遠いが、対岸の壁に灯りがついているようだった。この灯りを見て、シーカーは走り出したのだった。空洞の底からは白い霧が立ち昇っていた。

「……これ……すご……!」

声が震える。

スペーラーもわずかに目を見開いた。

「壮観ですね。ふー……まあ落ちたら死にますね」

「言わないでくださいってば!!」

「私がいなければ、絶対に死んでましたよ。今頃…いや、まだ今は、底にも到達してないかも…」

「怖いこと言わないでくださいよ!!」

スペーラーに支えられてシーカーは震える足で淵を離れた。

肩で息をするシーカーの背に手を置いてスペーラーが語りかける。

「シーカーさん、ひとつわかったことがあります。噂で聞いたことがあるのですが

…これは大空洞って呼ばれるものですね。そして、これが大空洞だとすれば、ここはアストライア学術院…」

「アストライア学術院!?…あの鳥族の研究室‥そんなところまで転送されていたということですか…」

そういってシーカーはまじまじと大空洞を眺めた。

そのとき

対岸――霧の向こうに、ぼんやりと影が現れた。

「……あれ……誰かいますよね……?」

シーカーが細めた目で遠くを見る。

霧が流れ、その姿がはっきりした。

数名の影がこちらを見つめていた。

一番前には――眼帯のフクロウ族。

ヘルマン。

その背後に、黒い羽音が重なる。カラス族の警備員たちだ。

「侵入者――確認した!!」

ヘルマンの怒声が、響く。

シーカーの喉がひきつり、スペーラーを見上げる。

「シーカーさん、捕まれば寿命尽きるまで、研究対象として…」

「だから!怖いこと言わないでー!」

シーカーの声が大空洞に響き渡っていた。

そして、シーカーたちの後方、シーカーたちが通ってきた通路の奥からもカラス族のものであろう幾重もの羽音が近づいてきていた。