「そうです。その仲間の名前がシーカーです…」

アイルは泣き出しそうな声とともに言った。

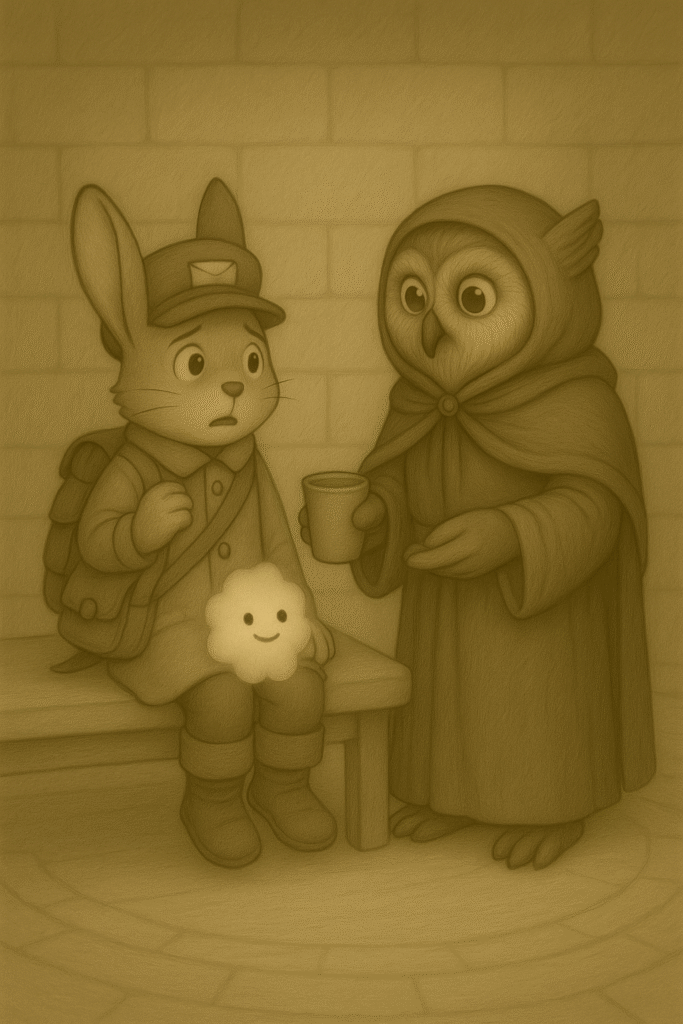

簡易診断室は、白い石壁に囲まれた静かな部屋だった。

天井の淡い光が脈打ち、部屋全体に柔らかい影を落としている。

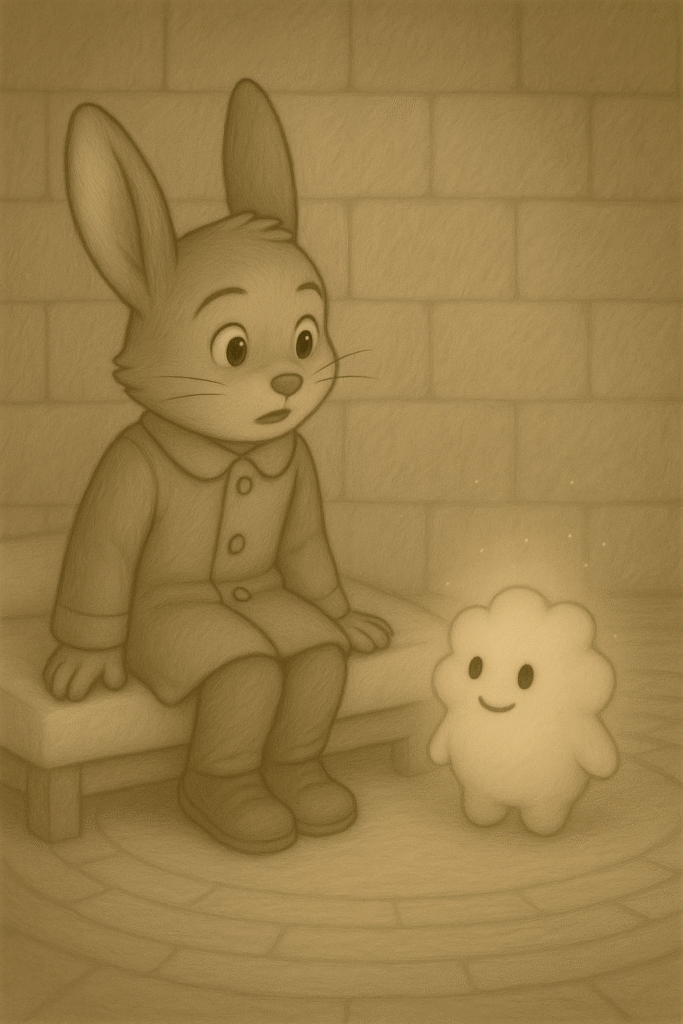

診察台に腰かけるアイルの膝の上には、モヤモヤが小さく身を寄せていた。

メリウス先生は水差しからコップに水を注ぎ、それをアイルに手渡した。

「喉は乾いていないかね?」

「……ちょっとだけ。ありがとうございます」

アイルは一口飲み、ようやく落ち着いてきた胸の鼓動をゆっくり整えた。

メリウス先生はアイルの様子を観察しながら、低く穏やかな声で続けた。

「転位導路を通ってきた者には、稀に目まいや虚脱の症状が出る。体調が安定するまで、ここで休むのが良いだろう」

アイルは素直に頷いた。

しかし、その顔にはどうしても不安が残っていた。

「……あの、その私の仲間…シーカーは……どうなったんですか?」

「それに、スペーラーさんも……一緒に来るはずなんです」

メリウス先生は椅子を引き寄せ、アイルと目線の高さを合わせた。

「うむ。君と行動を共にしていた者が、後から導路に入ったはずだという話だったね?」

「はい。絶対に……来るはずなんです。あの人たちなら」

アイルの声は震えてはいなかったが、強がっているようにも聞こえた。

メリウス先生は小さく頷いた。

「わかった。転送室はこちらでも確認中だ。コルヴィン‥先程のツル族の子に依頼済みだよ。すぐに一度、報告に来るはずだ」

しばらくして、ドアがノックされ、

――コルヴィンが姿を現した。

「め、メリウス先生! 転位導路室を確認しましたが……追加の転送反応は、まだありません!」

アイルの肩がわずかに震える。

メリウス先生は即座に手を上げ、アイルを落ち着かせるように言った。

「焦らなくていい。転位導路の間隔には誤差が生じることがある。数分、あるいは十数分遅れて到着する例も報告されている。いずれにせよ、危険を感じる必要はない」

「……ほんとうですか?」

「わたしは事実だけを言うよ」

その言い方は不思議と安心感を与えた。

「しかし……これは、君を不安にさせてしまうかもしれないが…君がそうであったように、この学院の転送導路に外部から『割り込む』ことは通常は考えられない。なので君の仲間たちが、君と同じ場所に転送されるという保証はない。」

アイルの表情が曇るのを察知したかのように、モヤモヤがアイルの腕に寄り添い、光をわずかに揺らす。

メリウス先生は立ち上がり、コルヴィンに指示を出す。

「君は転位導路の監視を続けなさい。何か変化があれば、すぐにここへ」

「は、はいっ!」

コルヴィンが勢いよく飛び出していくと、部屋に再び静けさが戻った。

メリウス先生はアイルに向き直った。

「……君はもうしばらく、ここで休みなさい。私の予想ではいずれにしても、君の仲間はこの学院のどこかに転移されるはずだ。再開した時、君の元気がなければ仲間たちに心配をかけることになるだろう。今はここで休みなさい」

アイルは唇を噛んだ。心の奥で、何度も同じ言葉が回る。

――シーカー、大丈夫かな。

――スペーラーさんも、きっと……。

……スペーラーさんはもしかしたら、帰ったかもな……

それでも、無闇に飛び出してはいけないことはわかっていた。

アイルは深呼吸をして、診察台に身を預けた。

「……はい。待ちます」

「うむ。賢明な判断だ」

メリウス先生は椅子を離れ、扉へ向かう。

「何か気分が悪くなったら、すぐ呼びなさい。ここは安全だ。それは保証しよう」

扉が閉まる。

診断室には、アイルとモヤモヤだけが残された。

モヤモヤはアイルの腕に身体を預け、

まるで「ぼくも待つよ」と言うように光を震わせた。

アイルは小さく笑った。

「……そうだね。待とう。きっと来る」

静かな診断室の明かりの下で、

アイルは少しだけ体を丸め、目を閉じた。

――待つ時間がこんなに長く感じるなんて。

――でも……大丈夫。絶対。

瞑った目の暗闇の中で「大丈夫」と何度も繰り返していた。

そうしていると、ふと暗闇の中で聞いたことのない声がした。

「アイ…ル…シーカー…ダイジョブ」

突然の声にアイルは飛び起き、声のした方へ振り向いた。

そこにはモヤモヤがいつものように笑って立っていた。

「アイル…ダイジョブ…ブブブ…ダイジョブ」

コメント