霧はいつの間にか、白から淡い金色に変わっていた。

光の粒が漂い、風もなく、音もない。

まるで世界全体が息を潜めているようだった。

その中心に――それはいた。

幼児ほどの大きさで、輪郭を持たない。

モヤのように揺らめき、時折、光が脈動する。

けれど、その光はどこかあたたかく、見ているだけで胸の奥がふっと軽くなるようだった。

「……かわいい……」

アイルが思わず呟いた。

スペーラーが横で腕を組む。

「“かわいい”……の定義にもよりますが、確かに珍しいですね。触ってもいいんじゃないですか?」

「え、いいの!?」

「え、よくないでしょ!!」

シーカーが慌てて前に出る。

「何かわからないんだぞ!?罠かもしれないし、毒とか出したらどうすんだよ!」

アイルはシーカーの声を聞いていなかった。

そっと、手を伸ばす。

モヤはゆらりと形を変え、指先の動きに合わせて震えた。

そして、ほんの一瞬だけ――指先が光に触れた。

ふっと空気が震える。

アイルの胸の中に、言葉にならない“感情”のようなものが流れ込んできた。

懐かしさ。孤独。安心。

それらが一瞬にして混じり合い、消えた。

「……今、なにか、伝わってきた」

アイルは小さく息を吐いた。

シーカーは顔をしかめる。

「やめとけって……危ないって。そんなのに関わったら、どんな目に合うかもわかんないぞ!神族かもしれないし…」

アイルは首を横に振った。

「違うよ。危険じゃない。なんか――“話したがってる”感じがしたの」

スペーラーはその様子を見て、肩をすくめた。

「ふむ。意思疎通を試みるタイプかもしれませんね。

まあ、持って帰るならお好きにどうぞ。私は興味深いものが見れて満足です。」

そう言って、背伸びをしてあくびをした。

「お、おい!そんな軽く言わないでくださいよ!?」

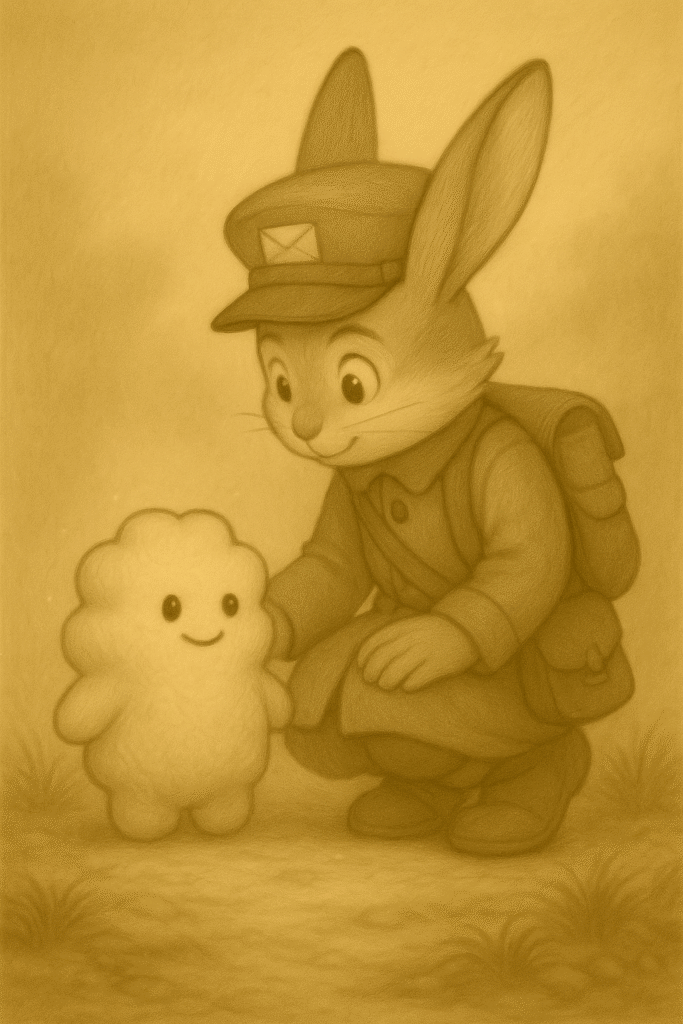

シーカーが叫ぶが、アイルはもうしゃがみ込んでいた。

モヤはアイルに触れられると、彼女の掌の熱に反応するように光った。

「……ねえ。あなた、名前ある?」

問いかけに、モヤはふるふると揺れた。

まるで“ない”と答えているようだった。

アイルは少し考えて、笑った。

「じゃあ、名前……モヤモヤ、でどう?」

モヤは一度だけ光を強く脈打たせ、アイルの胸元に寄り添った。

「わあ……気に入ってくれたのかな」

「……いやいやいや、なにそのノリ。どうなっても知らないよ!」

シーカーが頭を抱えた。

アイルは立ち上がり、振り向いた。

「ねえ、連れて帰っていいよね?」

スペーラーは視線を空に向けたまま答えた。

「いいんじゃないですか。生き物の飼育は自由です。私は責任を負いませんけど」

「ほら、スペーラーさんも言ってる!」

「いやいやいや! “責任を負わない”って言ってんだよ!?聞けよアイル!!」

だが、アイルはすでにモヤモヤを背中のリュックに入れていた。

モヤモヤの光が布の隙間からほのかに漏れる。

シーカーは天を仰いで、深くため息をついた。

「……わかったよ。落ちるときは一緒に落ちてやる」

「そうこなくっちゃ!」

アイルが笑うと、モヤモヤの体の奥で小さく光が瞬いた。

それが、まるで笑い返したように見えた。

コメント