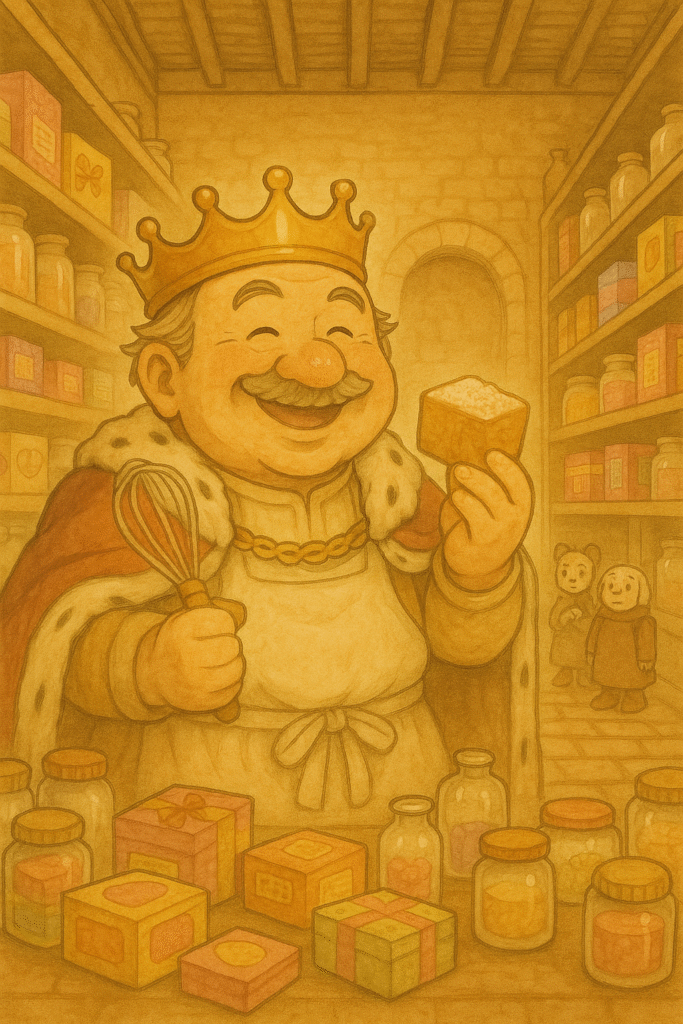

大広間の奥には、天井近くまで伸びる棚が並んでいた。

だが、その棚には本ではなく、きらびやかな菓子箱や、空っぽのガラス瓶が所狭しと詰め込まれていた。

中央に、ひとりの男がいた。

ふわふわのエプロンに、真っ白な王冠。手には泡立て器と木べら。鼻の頭には粉砂糖がちょこんとついている。

「おおっ、客人か!」

男は嬉しそうに両手を広げた。

「今ちょうど、“ほわほわ雲のケーキ”に挑戦しておるところじゃ!」

王だった。

彼は自ら名乗らなかったが、その身なりも振る舞いも、彼を“王様”として誰もが受け入れてしまうような、不思議な存在感をまとっていた。

「ザラーリン王、……でよろしいでしょうか?」 アイアイがたずねると、王はニコリと笑った。

「よろしいとも! ようこそ、王城へ! 君たちが来たと風の噂で聞いたぞ。さあ、お茶でもどうじゃ?」

そう言って王が振り向くと、奥の扉がひとつ開いた。

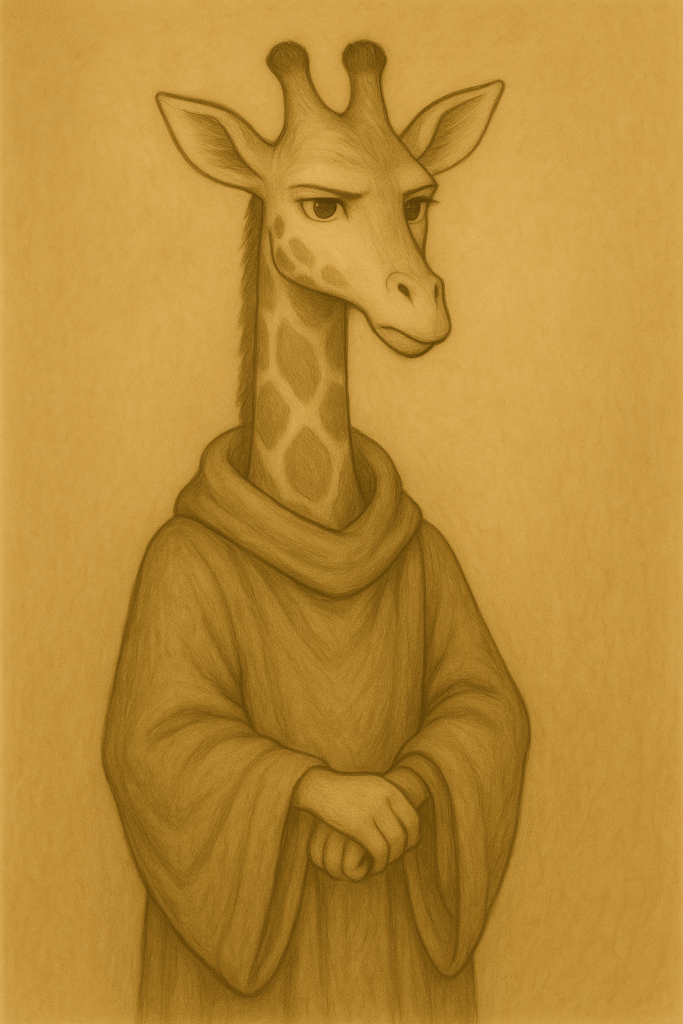

そこから姿を現したのは、背の高い、ひどく細身のキリン族だった。

彼はゆっくりと歩いてきて、王の隣に立つと、無表情のままアイアイたちを見下ろした。

「客人の目的は、何か。」

声は低く、かすかに響くようだった。

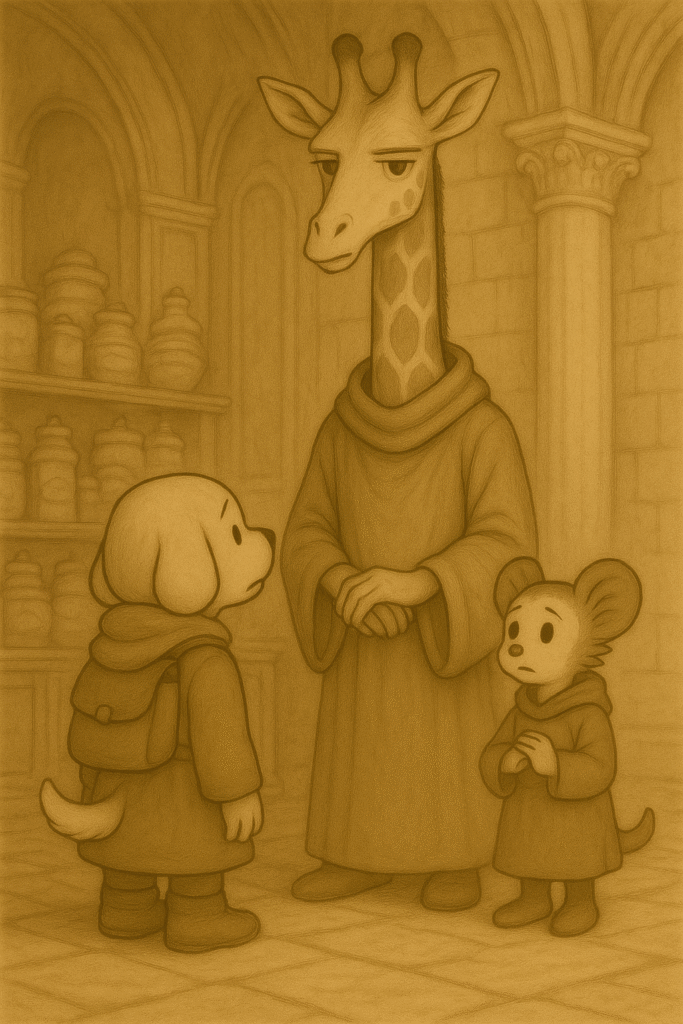

「えっと……王様に、お会いしたくて……」

アイアイがそう言うと、キリン族の目が細くなった。

「“会いたくて”とは、感情の動機です。合理的な目的は?」

「……あの、今の王都の様子が、ちょっと変だと思って、それで……それに..」

「“変”とは、定義が曖昧です。どの観測範囲における、どの要素の変動を指しますか?」

その問答に、アイアイは口をつぐんだ。

グリグリが代わって一歩前に出ようとしたが、キリン族の目線がそれをぴたりと止めた。

「会話に割り込む意図があるのですか?」

その瞬間、グリグリの肩がわずかに揺れた。

王は、そんなふたりの様子を眺めながら、手に持ったケーキのボウルをくるくる回していた。

「まあまあ、コリク。客人を論破するのが好きなのは知っておるが、まずは茶を飲ませてからにせんか?」

----------------------------------------

キリン族の大臣──名をコリクというらしい──は、ぴたりと姿勢を正し、王に向かってうなずいた。

「了解しました。しかし客人を論破するとはどういうことを指してらっしゃるのでしょうか。私は至極当然の質問を客人に、、、まあいいいでしょう、、、“お茶を出す”という命令を優先します」

そしてコリクは、無機質に振り返り、無機質に王の背後にある戸棚からティーセットを取り出しはじめた。

この城の空気は、街の沈黙とはまた違った意味で、言葉を選ぶ緊張感に満ちていた。

王様がすすめるまま、ふたりは菓子の香りが漂う長テーブルの端に腰を下ろした。

コリクは慎重すぎる手つきでティーポットを傾け、一滴もこぼさず二人分のカップに注いだ。

アイアイは湯気の立ちのぼるカップを前にしながら、ちらりと王の顔をうかがった。

「この……城で、王様はどんなふうに日々を過ごしてるんですか?」

アイアイは、王都の城下町で見た住民たちの姿を思い出していた。デバ石に支配されているような生活、正しさだけが正解の街。王もそのような生活を送っているか確認しておきたかった。

王はひとさじの蜂蜜を紅茶に落としながら、にんまり笑った。

「うむ! 朝は“ふわふわミルクパン”から始まり、昼は“トロける蜂蜜焼き”を研究し、夜は“影のプリン”で一日を締める! 菓子作りは、王の務めぞ!」

グリグリがこっそりアイアイの肘をつついた。

「ふふふ……やっぱりおかしいね?」

「むっ……?」

王の手が止まった。

その隙を突くように、コリクが静かに言った。

「王の務めについて、根拠となる規定または前例の提示を求めます。」

王は困ったように口をもごもごさせ、やがて椅子の背にもたれかかった。

「ふむ……いや、しかし……わしは、そうしておるのだ。理由は……まあ、気分じゃ!」

「それは“気分”で王政が運営されているという理解でよろしいですか?」

「いや、そう単純な話ではないぞ!」

「単純か否かは私の判断によるもので、陛下の主観とは異なります。再定義をお願いします。」

アイアイは紅茶の香りすら感じなくなっていた。目の前で繰り広げられるこの不思議なやりとりに、ただただ圧倒されていた。

ふと、胸ポケットの中で、デバ石がかすかに震えたような気がした。何か、言葉にならない感情が、そこから伝わってきた気がした。

コメント