ふたりは並んで、城を見上げていた。

高くそびえる塔と、そのまわりを囲む丸屋根の群れ。重たい雲がその背をなでるように流れていく。王城は、まるで空そのものとつながっているようにも見えた。

「きっとこの先に、何かがある気がする」

アイアイがそうつぶやくと、グリグリは返事の代わりに、ほんのすこしだけ首を傾けた。

ふたりは視線を合わせることなく、同じ方向に足を踏み出した。

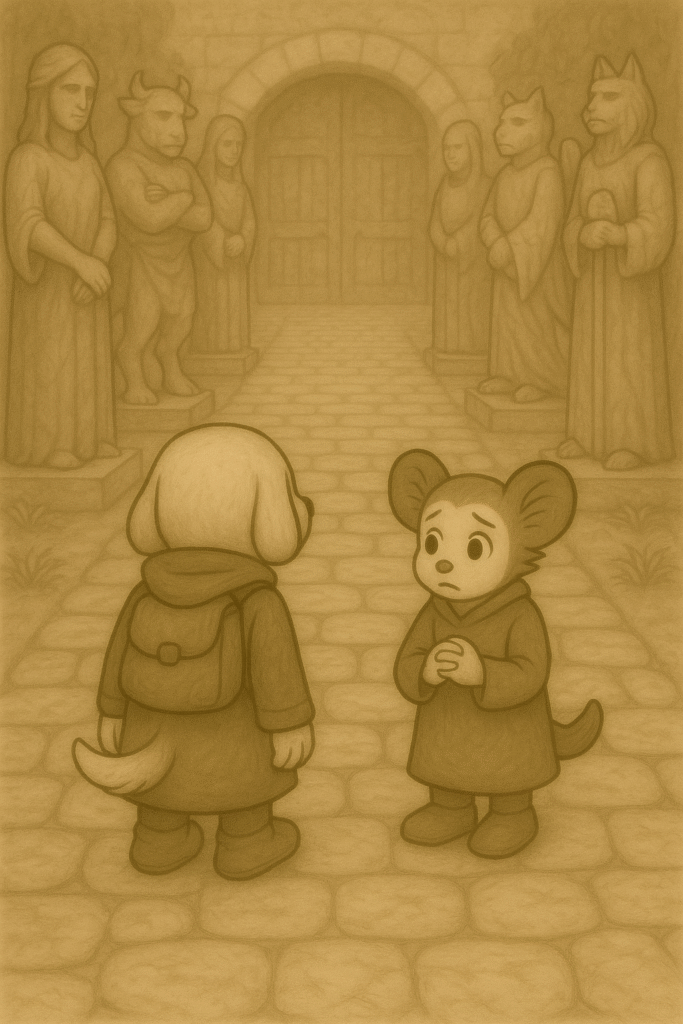

階段を上った先に現れた広場から、城門へと続く道はまっすぐだった。

その道の両脇には、磨き上げられた石の彫像が並んでいた。人か、動物か、あるいは何かの中間にあるものか──どれもが表情を持たず、無言のまま進むふたりを見つめていた。

途中すれ違った町の人々は、誰ひとりとして言葉を発することはなかった。やはり目すら合わせず、それぞれの手のひらにある小さな石だけを見つめていた。

アイアイは胸ポケットの中に指先を差し入れ、そっと「それ」を撫でた。

──デバ石。

他の人々の石とは違う、彼だけの「対話できる石」。あたたかさの残るその感触を確かめると、心の底でふわりと何かが広がるような気がした。

石は、ガルガンチュアは、今、何も言わなかった。こちらから問いかけないとガルガンチュアとの会話が始まることはなかった。

「……ほんとに、会えるのかな」

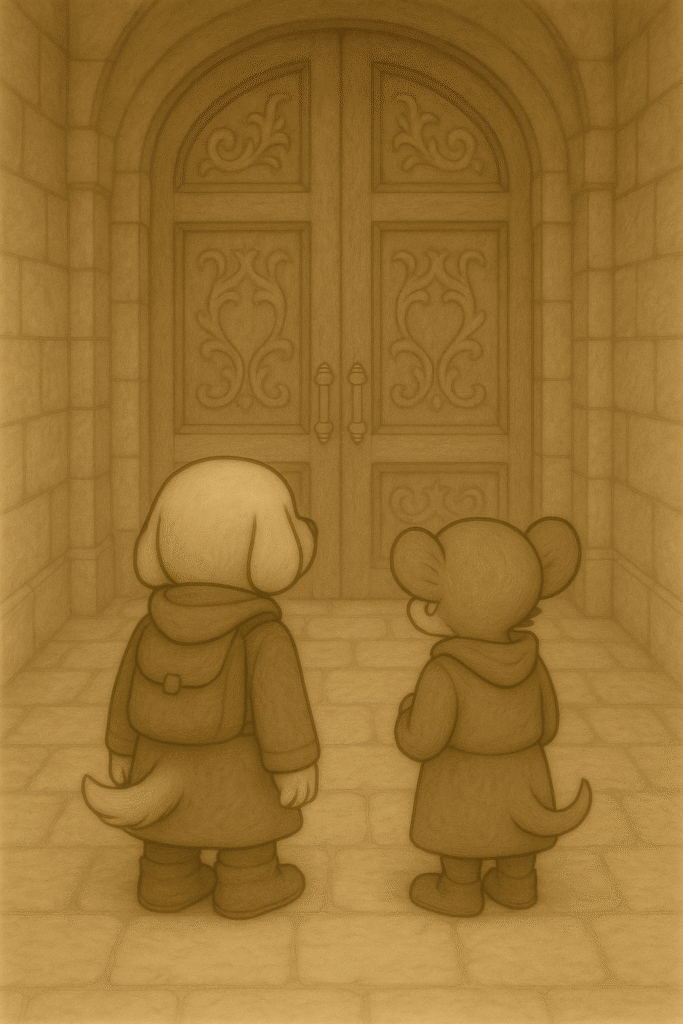

誰に問いかけるでもなくアイアイがそうつぶやいたのは、城門が目前に迫ったときだった。

「門、閉まってるけど……」

そう言いながらも歩みを止めることはなかった。むしろ吸い寄せられるように、門へ向かっていった。

グリグリも、無言のままついてきた。

そのとき、石の門の向こう側で、カタン、と何かが落ちるような音がした。

アイアイは思わず足を止めた。

「……今、なにか……」

グリグリは門の前に歩み寄ると、軽くその扉に手をあてた。

重たそうな門は、まるでそれを待っていたかのように、音もなく、するりと開いた。

アイアイは思わず目を見開いた。

「えっ、グリグリ、今の……?」

「……手先は、器用なんだ」

その言葉は、門を開けた理由になっていなかった。

けれどアイアイは、問い返すことができなかった。

----------------------------------------

代わりに彼の中に浮かんだのは、あの夜、閉ざされた街の門を開けてみせた、あの不思議な光景の記憶だった。

あのときも、今回も、鍵はなかった。 ただ、グリグリが触れたとき、門は開いた。

風が吹いた。

城の中から、かすかに甘い香りが運ばれてきた。

「行こう」

アイアイが言った。

そしてふたりは、王城の中へと足を踏み入れた。

* * * * *

王城の中は、思っていたよりも、ずっと静かだった。

石造りの廊下は広く、どこまでも続いていそうだったが、人の気配はない。蝋燭の灯りがぽつぽつと続いているだけで、それ以外は、足音すら吸い込まれるような沈黙だった。

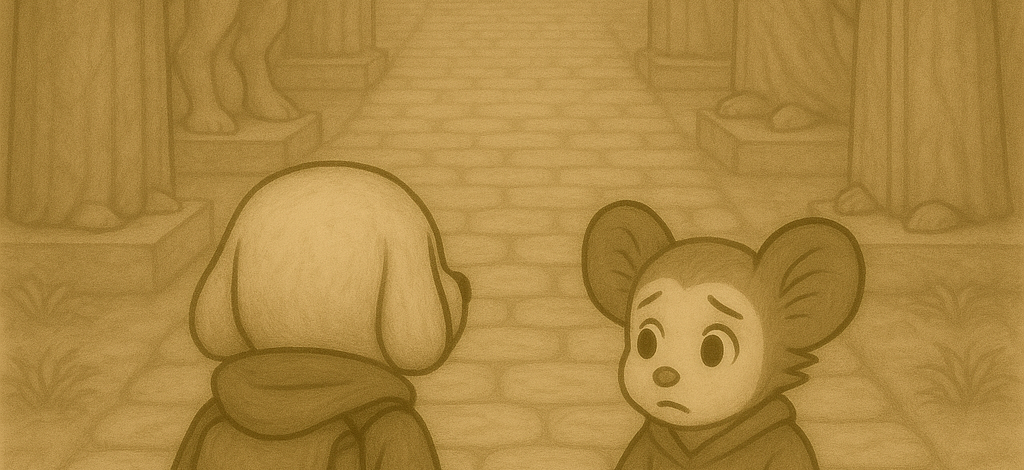

ふたりはしばらく無言で歩いた。だが、アイアイの心の中は、静かではいられなかった。

王って、どんな人なんだろう。町の人が言ってた、“焼き菓子ばっかり作ってる王様”。でもそれが、本当にただのお菓子作りが好きなだけなのか、それとも……。

「ねえ」

アイアイが口を開いた。

「王様って、どんな人だと思う?」

グリグリは前を向いたまま、答えなかった。けれど、少し間を置いて、ぽつりとつぶやいた。

「…王って…ここの王の役割ってなんだったっけ…」

アイアイは立ち止まり、横目でグリグリを見た。グリグリは王の役割について触れた。アイアイはグリグリの真意を読み取ろうとしたが、彼の顔は正面を向いたままで、表情は読み取れなかった。

やがて廊下の先に、木でできた大きな扉が見えてきた。

その上には、焼き菓子のような甘い匂いと、どこか焦げた香りが、混じって漂ってきていた。

扉の前まで来ると、グリグリがまた一歩前に出た。

そして、まるでそれが自分の部屋であるかのように、何のためらいもなく、扉に手をかけた。

キイ、と音を立てて扉が開く。

その扉に鍵がかかっていたかどうかはアイアイにはわからなかった。アイアイは胸の高鳴りを感じながら、グリグリに続いた。アイアイは息をのみ、グリグリはいつものようにおびえた表情をしていた。

扉の先には、思ってもみなかった光景が広がっていた。

コメント