アイアイの大冒険 第三章10

光に満たされた視界がゆっくりと晴れていく。

アイアイはまぶしさに耐えるように瞬きを繰り返し、ようやく輪郭を取り戻した世界を見つめた。

そこには、確かに村があった。村以外の風景もすべて「谷の風景」に戻っていた。

門の向こう、木柵に囲まれた畑には、見慣れた緑の苗が風に揺れている。

井戸のそばには桶が置かれ、水面がきらめいている。

広場では子どもたちが追いかけっこをして、笑い声が響いていた。

アイアイは息を呑んだ。

「……これがカース村ってこと……?たどり着いた?の…?」

隣でグリグリも目を細め、まるで夢を疑うようにじっと立ち尽くしている。

彼の耳は小刻みに動き、視線は村の奥を彷徨っていた。

ダガールは一歩、二歩と村に近づき、震える声を上げた。

「変わっていない……!あの日と……何ひとつ……!」

彼の目には涙が滲んでいた。

妻や娘を失った日から、幾年もの時を背負ってきた男の瞳が、少年のように潤んでいる。

門を越え、土の匂いを胸いっぱいに吸い込む。

「この匂い……!間違いない……!カース村だ!」

猫の使者も村の方を見つめていた。

だが、その表情はダガールのような喜びに満ちたものではなかった。

耳を伏せ、尻尾をわずかに揺らしながら、じっと村の光景を見ている。

広場の端では、老婆が洗濯物を干していた。

まるで昨日から続いているかのような、日常の仕草。

その目は、長い年月を失っていたことなど一切知らない。

子どもたちは笑いながら走り回り、転んではまた立ち上がる。

彼らにとって時間は欠けることなく、ただ連続して流れているだけのようだった。

「おお。ダガール。元気かあ。」

遠くで農具を担いだ村人が、気さくに声をかけてきた。

何年も姿を消していたということになるであろう友に対して、驚きや疑念の色はまるでなかった。

「……なにか…おかしくないか…?」

アイアイは小さくつぶやいた。

ダガールにつぶやきは届かず、顔をくしゃりと歪めたまま周囲を見回していた。

声は嗚咽に変わり、彼は涙を隠すことも忘れていた。

一方でアイアイは胸の奥に不思議な違和感を覚えていた。

明るさと温かさに包まれながらも、どこか冷たい影が背後に伸びてくるような感覚。

その影を言葉にしたのは、猫の使者だった。

彼は仲間の喜びに混じろうともせず、静かに恐る恐る静かに再び言った。

「……なんて、残酷なんだ」

その声は風に溶け、誰にも届かぬように小さかった。

だがアイアイの耳には、痛いほど鮮明に響いた。

――村は戻った。だが、失われた年月は、誰の記憶にも刻まれていないようだった。村自体が時を止めていたような、そして突如また動き出したような、、、そう考えればすべての辻褄が合うような光景が広がっていた。

猫の使者はダガールの背中をまっすぐ見つめながらアイアイとグリグリの二人にいった。

「幸せの根幹は、同じ年月を共有してきたものの存在があることです。]

そこまで言い終えた猫の使者は、ダガールの背中から目をそらし、続けた。

「離れていた時間、相手を思いあっている時間さえも彼にとっては宝物だったはずです。それすら存在しないとわかったら、彼は耐えることができるのでしょうか・・・」

グリグリも村の違和感には気づいていたのか、アイアイの裾を強く握りしめながらダガールの背中をじっと見つめていた。

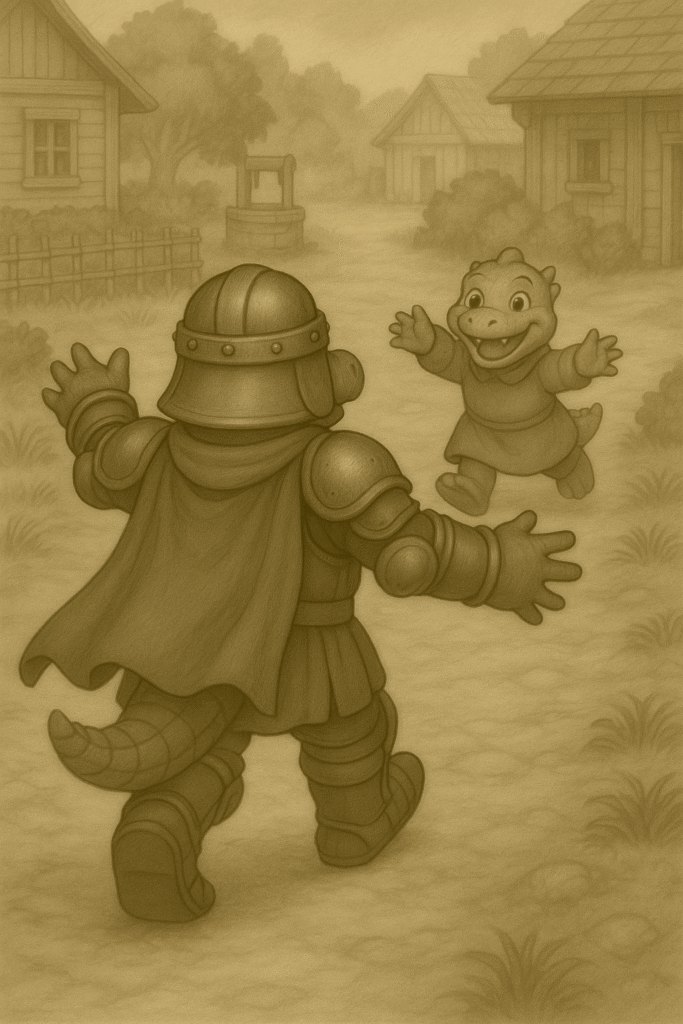

そのとき、ダガールは何かに気づいたように走り出した。遅れてアイアイたちも、彼が走り出したきっかけを目にすることができた。

「あーパパ!!」

ワニ族の小さな娘が、面々の笑みで、こちらに駆け寄ってきていた。

---------------------------------------

ダガールは我を忘れて駆け出した。

大地を踏みしめるその音が、胸の鼓動と重なり合う。娘の声は確かに耳に届き、心の奥に焼きついた記憶を呼び覚ましていた。何度も夢に見た呼びかけが、今こうして現実のものとなっている。

「パパ!パパ!」

小さな身体が全力で駆け寄ってくる。頭に結んだ赤い布が風になびき、幼い瞳が笑顔で輝いている。その姿は、彼の記憶に残る幼い娘のままだった。年月の隔たりなど存在しないかのように、変わらぬ娘がそこにいた。

ダガールは叫び声をあげ、力強く娘を抱き上げた。彼の太い腕に飛び込んだ少女は、無邪気に笑った。

「本当に……戻ってきたんだな……!」

「うん??パパ。お仕事、終わったの?」

涙が頬を伝い、髭を濡らした。嗚咽とともに笑いがこぼれ、彼はただ何度も頷くしかなかった。

少し離れて、アイアイとグリグリはその光景を見つめていた。グリグリは安堵と戸惑いの入り混じった顔で、アイアイの裾をさらに強く握った。

「……よかった……でも……」

アイアイも胸が熱くなりながら、どこか説明のつかない苦しみの予感を覚えていた。

娘は「変わらない」ままなのに、ダガールだけが何年もの歳月を背負っている。その差は、いずれ大きな痛みになるのではないかと。

猫の使者は一歩も動かず、視線を二人から逸らすことなく見届けていた。その目は哀しみに曇り、言葉を選ぶようにゆっくりと口を開いた。

「どういうわけか村は消えたときのままのようです…この村では彼の歩んできた年月は、どこにも存在していないことになる。」

アイアイは息を詰まらせた。その言葉は、感じていた違和感を突きつける刃のように鋭かった。「そんな……でも、娘が……こうして生きているのに……!」

「ええ。彼にとっては奇跡です。だが同時に――試練でもあるのです。」

猫の使者の声は低く、揺るぎがなかった。

その間もダガールは娘を抱きしめたまま離さなかった。周囲の村人たちは、当たり前の日常の延長として彼らを眺め、何の違和感も示していない。老婆は洗濯物を畳み、子どもたちは走り回り、畑からは土の匂いが漂う。

アイアイはその自然さに、逆に不気味さを感じた。

「グリグリ……これって、本当に……」

アイアイが問いかけようとすると、グリグリは小さく首を振った。

「わかんない……でも……変だよ……」

その声は震えていた。彼の直感は、表情以上に正直だった。

やがてダガールは娘を抱き上げたまま振り返り、アイアイたちの方を見た。頬を濡らす涙の跡を隠しもせず、声を張り上げる。

「見てくれ! 生きていたんだ!俺の娘は、生きていた!」

その声には誇りと喜びが溢れていた。だが、猫の使者の沈黙は、別の現実を暗示していた。

村は確かに蘇った。だが、それは過去を失ったままの「完全な再現」のようだった。

「でも!でもダガール・・・!でも」

アイアイが振り絞るような声でダガールに言った。

ダガールは再び、背を向け、背を向けたまま答えた。

「わかっている。わかってはいる。ただ…今は何も考えたくない。」

そういってダガールは娘を抱きしめるのだった。

「どうしたのパパ、どうして泣いてるの?どこか痛いの?」

アイアイには無邪気な娘の声がどこか遠くで響いているように聞こえた。

そこからアイアイは起こったことをあまり覚えていない。なんだか思考がぼんやりしていた。

村への違和感が解決しないこと、ダガールの気持ちを思い図ること。

思考することはたくさんあったはずなのに、起きる出来事が目の前を通り過ぎていっているだけのような感覚だった。

ダガールは村のみんなにあいさつをしながら、自分の家に帰り、彼の妻を見つけた。

彼の妻の第一声は「あら、今日は早かったのね」だった。そのまま、夕飯をごちそうになったのだが何を食べたのかも覚えていないし、その時の会話の内容も耳に入ってこなかった。

ダガールが食事中、ずっとうんうんとうなづいている光景だけが目に残っていた。

気づけば、ダガールの家にその夜は泊まらせてもらうことになっていた。

そのころから、アイアイも少し落ち着いてきたのだが、その時三人の寝室にダガールが無言で入ってきた。

ダガールは無言のまま、目をつぶって、しばらく寝室のドアの前に立っていた。

三人は息をのんで、その様子を黙って見つめていた。