くぐもったような声が、草むらの向こうから響いた。 アイアイはびくりとして顔をあげた。

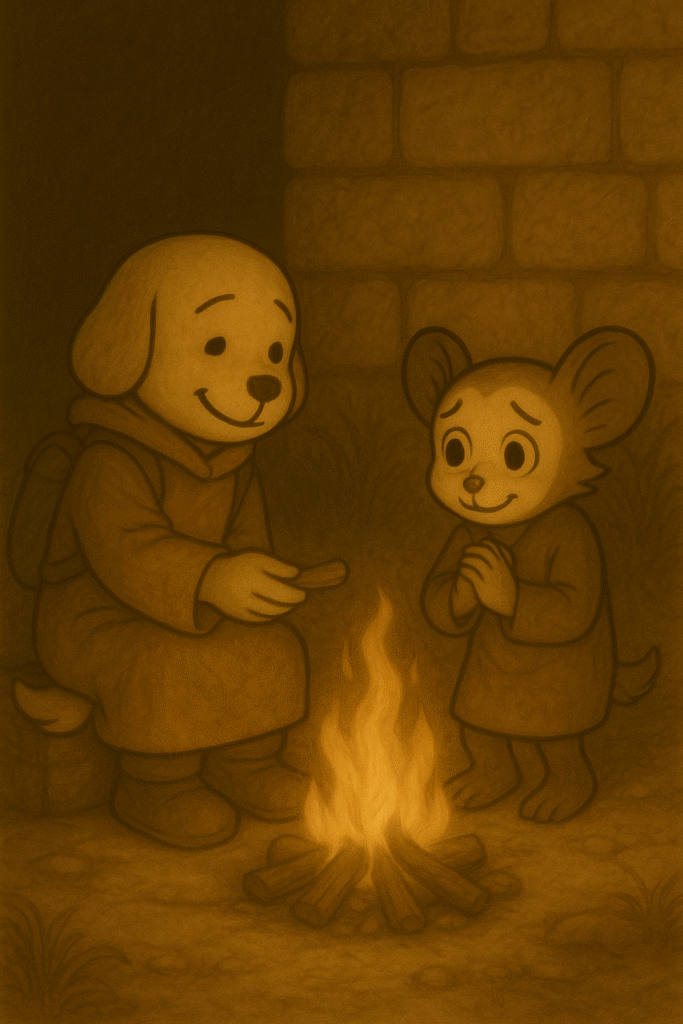

アイアイは暗がりから焚き火の明かりの中に入ってきた人物に急いで焦点を合わせた。

ぼやけた焦点から一瞬でピントをあわせた先にいたのは、グリグリだった。

両こぶしを胸の前で合わせ、何が不安なのか、相変わらず不安そうな表情でこちらを見つめていた。

「グリグリ! なんで……」

「……ついてきたんじゃない。ただ、道が同じだっただけ……」

頬を少し赤らめながら、グリグリは焚き火の前にちょこんと腰を下ろした。

アイアイは笑って、小さな干し肉をもうひとつ手渡した。

「ほら、道が同じだった人へ」

アイアイは一気に気持ちが楽になった。鈍くなっていた頭がすっきりして軽くなっていくのを感じた。村では仲が良いとは言えなかったグリグリ。

しかし、一人で落胆の淵に沈み込んでいたアイアイにとってはグリグリが大親友のように思えた。

ただ、知っている顔がそこにある、それだけのことが、こんなにも安心と高揚を呼ぶなんて思わなかった。グリグリが特別だったわけじゃない。ただの、昔からそこにいた誰か。けれど今のアイアイには、それが何よりもありがたかった。

干し肉を受け取ったグリグリは、無言のまま、それをかじった。

焚き火を囲むふたりの影が、石壁にやわらかく揺れていた。 上を見上げれば、王都の灯りがわずかに空を染め、星たちは遠慮がちに瞬いていた。

しばらく黙って火を見つめた後、アイアイがそっとつぶやいた。

「ここまで来られたんだ。まだ終わりじゃないよな」

グリグリは何も答えなかったが、焚き火の炎が彼の瞳に静かにゆれていた。焚き火のオレンジ色の光がアイアイとグリグリを等しく照らしていた。アイアイの心と頭はすっかり軽くなっていた。「二人。」二人でいること。アイアイは「一人でいること」と「二人でいること」の違いをよく理解して心に刻んでおこうと思った。

アイアイはグリグリに、王都までのこと、城門で入城を断られたことを一気に話した。グリグリはだまって聞いていた。ただ黙って聞いてくれた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

夜は深まり、焚き火の炎が小さくなってきていた。 風が吹き、門の隙間から微かな音がもれてくる。

アイアイは膝にあごをのせながら、ぼんやりと門の方を見つめていた。 その隣でグリグリは、うずくまるようにして石をいじっていた。

「ねえ……」

アイアイが口を開いた。

「もう一度、門のところ……行ってみようか」

グリグリは顔をあげた。 「……なにするの?」

「……わからない。でも、見ておきたいんだ」

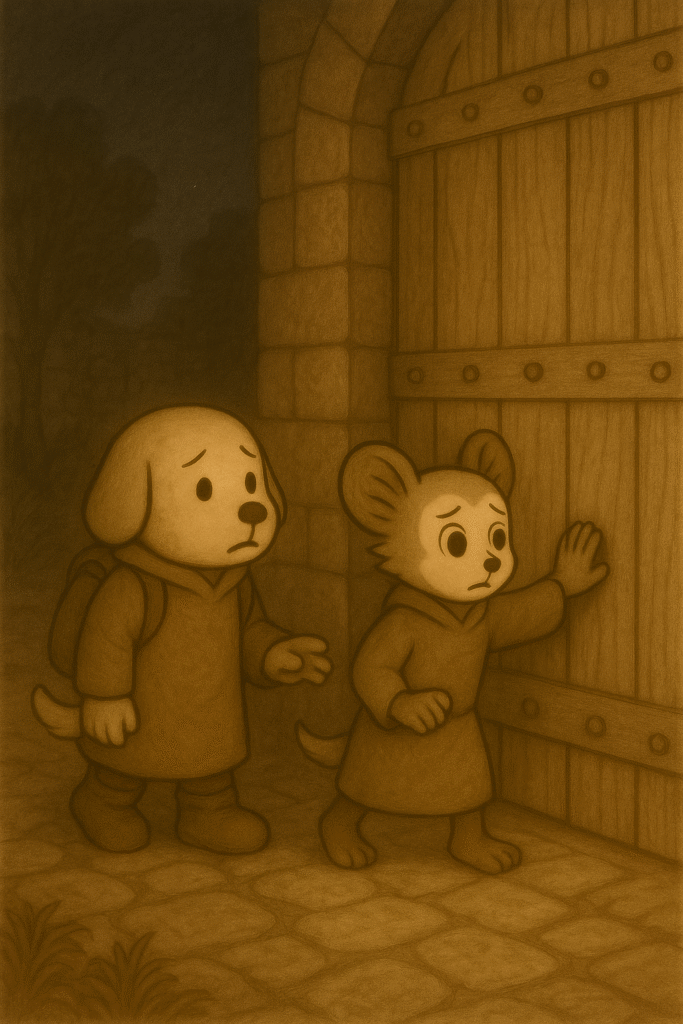

ふたりは立ち上がり、そっと門へ近づいた。 夜の門は昼間よりも大きく感じられた。重々しい沈黙の中、金属の匂いと、わずかな土の香りが混ざっていた。

アイアイが手をのばしかけたとき、グリグリがふいに先に進んだ。

門の端にそっと手を当てる。

すると——

ごごっ、と鈍い音がして、門がわずかに揺れた。

「え?」

アイアイが目を見開く。

グリグリの手はそのまま、門にそっと触れたまま、何かを押し開くような動きをしている。

すると——門が、ゆっくりと、音もなく、開いた。

「グリグリ……なんで……」

「べ、べつに……触っただけ……たまたまだよ」

「たまたま、で……こんなふうに…開く?」

「……か、鍵をかけ忘れたみたいだ…ね」

その言葉のあと、グリグリは小さくつぶやいた。

「できることが……ひとつでもあれば……って言われて。 四つできたら?……なんだっけ……誰に言われたんだっけ……」

アイアイはその言葉を聞いて、何か胸の奥がざわめくのを感じた。

重要な門、検問までして入城を制限していた入口の門の鍵をかけ忘れるなんてことがあるのだろうかとアイアイは不思議に思った。アイアイはいつもの癖で疑問に思ったことへの思索に入ってしまった。

「…ねぇ…入っちゃわない?」

アイアイはグリグリの言葉で我にかえる。アイアイは「確かに。」とつぶやいてから

グリグリに話しかけた。

「開いちゃったものは仕方ない。誰かに見つかる前に中に入ろう!」

ふたりは門をゆっくりとくぐり、王都ザラーリンの静かな石畳に足を踏み入れた。ふたりは、今にもギィと音をさせそうな門をゆっくりと慎重に静かに押して閉じた。

コメント