アイアイは、自分がまだ子どもで一人旅をしているのを不審に思って入城を断られたのだと思うことにした。デバ石のことは適当なことを言って追い払うための口実だったのだと。思えば、入城を待つ列に子どもは一人もいなかった。

旅人たちの列は、どんどん城内に飲み込まれていった。旅人たちのために扉が開かれ、旅人を招き入れる。その後、城門は重たい音を立てて、閉じられる。次の旅人のためにまた同じ手順を繰り返す。重厚な門はアイアイ以外には寛大なようだ。アイアイは自分だけが取り残されたように思う。

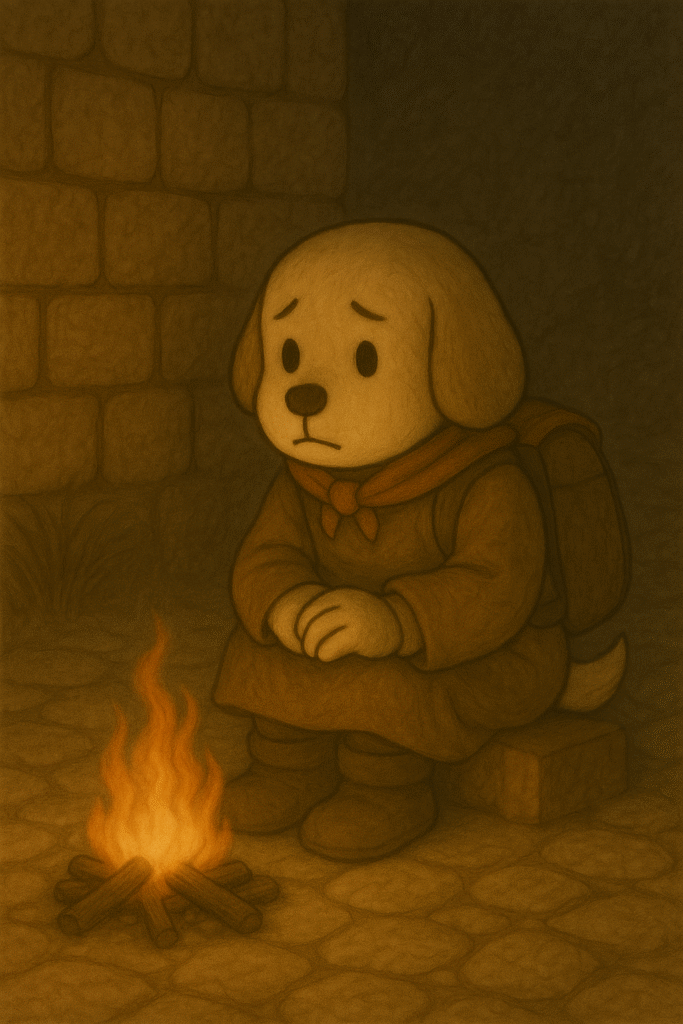

人の流れが絶え、門の前がすっかり静まり返るころ、アイアイは城門脇の石段に腰を下ろした。

そして、カバンからデバ石を取り出した。デバ石に聞いてみる。

「ねえガルガンチュア。ザラーリンの門で、このデバ石じゃ入城できないって追い返されたんだけどどういうこと?」

「ガルガンチュア」とは、アイアイがデバ石のAIに対して名づけた呼び名だ。アイアイの母が昔、話してくれた「おとぎ話」に出てくる巨人の名前が「ガルガンチュア」だった。村のみんなも自分たちのデバ石AIに名前をつけているようだったが、みな一様に「ミゼルフ」と呼んでいた。

「アイアイ。こんにちは。ザラーリンへの入城に関して、公式には、なにか必要なものがあるという情報はないよ。なにかあったの?もう少し詳しく教えてくれる?」

それから、アイアイはガルガンチュアにいくつか回答と質問を繰り返したが、特に有益な情報もなさそうだった。いくら調べても「追い返されたという事実」は変わらなそうだったので、

ガルガンチュアに一言、お礼をいってからデバ石をカバンにしまった。

有益な情報はでてこなかったが、ガルガンチュアと会話したことでアイアイの落ち込んでいた気分は少しだけ晴れていた。

「ガルガンチュア」はアイアイの話をいつもやさしく受け止めてくれた。アイアイからのしつこく繰り返される質問、疑問にも丁寧にひとつひとつ答えてくれる。いつもやさしく、希望をもてる言葉をかけてくれる。人工知能のAIとはいえ、そんなガルガンチュアと話すことでアイアイの気分も晴れたのだった。。

でも今、一人になったアイアイはそのやさしさが完璧すぎる気がして、なぜだか少しだけ寂しい気持ちも感じていた。カバンの中のデバ石の熱を背中でほんのりと感じていたが、しばらくするとその熱は背中の感覚からゆっくりと消えていった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アイアイは膝を抱え込むようにして石段に座り込み、目の前の巨大な門をぼんやりと見つめた。石段は、まだ昼の熱をうっすら残していたが、風が冷えてきていた。

旅に出ると決めたとき、自分の目で世界を見て、自分の足で進むんだと誓った。 でも、その世界は、最初の関門であっけなく拒まれてしまった。

「……はぁ」

アイアイはまた自分の気分が落ち込んでいくのを感じていた。まわりの音が小さくなっていくような気がする。こういう時は自分が落ち込んでいるときだ。アイアイは、その時々で自分がどういう気分や感情でいるのかを客観的に観察する癖があった。

今回は、確かに自分が落ち込んでいるのがわかった。今まで生きてきて一番の「落胆」かもしれない。

これからどういう手があるのだろう。連れていかれた母と村人たちのためにできることはあるのだろうか。アイアイにとって「ザラーリンでの情報収集」はひとつの「足場」だった。

『トロトロット公国』という大国に対して子どもの自分ができることは今は、まったくわからない。この高い壁の高みにある霞のかかった「わからない」に到達するためには、今のアイアイは「わかる」「できる」を積み重ねるしかないとおもっていた。「わかる」「できる」の「足場」にひとつひとつ手をかけ、足をかけ、大きな高みに登っていくしかないと考えていた。

しかし、今、その最初の一番重要な足場「ザラーリンでの情報収集」は目の前で崩れ落ちた。少なくとも今のアイアイにはそう感じられた。今まで生きてきて一番の「落胆」に違いなかった。

ため息を繰り返しながら、アイアイはリュックの中を探り、小さな火打ち石といくつかの枯れ枝を取り出した。 城壁の隅の石畳の陰に、小さな焚き火を作る。 ぱち、ぱち……小さな炎がともり、オレンジ色の光がアイアイの顔を照らした。中身のない「どうしよう」という言葉だけが頭の中で繰り返される。

干し肉をあぶりながら、アイアイはこの数日を思い返していた。 森で過ごした日々。石の不思議な出来事。老婆の言葉。そして、この門。

アイアイは幾度となくつぶやいた言葉を再び、つぶやいた。

「どうしよう・・」

と、そのとき——

「……それ、まだある?」

「そ・・その干し肉・・」

コメント